これはリアルか、フィクションか。

SNSなども連動させた読者参加型のモキュメンタリーホラーとして好評を博した『近畿地方のある場所について』、その著者である背筋さんに今読みたいホラー・ミステリ作品を聞きました。

背筋が選ぶ「今読むべきホラー&ミステリ」

文=背筋

『歩く亡 者 怪民研に於ける記録と推理』三津田信三

幽霊を見たことがある人とない人、違いはなんでしょうか?

私は、「認識の差」ではないかと思っています。

例えば深夜に人気のない道を歩いていると、電柱の陰に血まみれの女性が立っている。

そんな光景を目にしたとき、あなたは人ならざるものだと感じて逃げ出すでしょうか。それとも事件に巻き込まれた被害者かと心配して近寄るでしょうか。

前者の場合、その女性の正体が何であれ、それはあなたの中で幽霊をみたという記憶になります。

心霊体験とは得てしてそういうものなのだと思います。いや、そう思いたい。

この作品では、幽霊を認めたくない(なぜなら怖いから)登場人物が、体験者からもたらされた五つの怪談に対して、合理的な解釈を推理します。

ある種の悪あがきのようにも聞こえますが、その悪あがきがあまりにも鮮やかすぎる。

お話が進むにつれて、「こんなに恐ろしくて不条理なお話、怪談として受け止めたくないから早く説明して!」と推理を請いたい気持ちになります。

推理小説では他人事として、マジックの種明かしを傍観してしまいがちですが、この作品ではもととなる伝承・民話の怪談があまりに恐ろしいこともあり、読者自身が恐怖にさらされた「被害者」となって解決を待ち望むことになるでしょう。

一点補足を。

冒頭で、心霊体験とはイレギュラーな事象を怪異と結び付けているだけの可能性があると書きましたが、その逆も然り、ということをお忘れなく。

『七人怪談』三津田信三(編著) 加門七海 菊地秀行 澤村伊智 霜島ケイ 名梁和泉 福澤徹三

上でも紹介した三津田先生が編者となり、ホラー界の第一線で活躍されている六人の著者に「自分が最も怖いと思う怪談を書いて下さい」とオーダーして作られたアンソロジーです。そして、三津田先生ご自身も書かれています。

それぞれの著者の得意分野で書かれた怪談は、「待ってましたこの感じ!」といったものから「そう来たか!」と思わずひざを打つものまで様々。

もはや書くまでもないですが、全てとてもとても恐ろしいお話です。でも、それと同じくらい続きを読みたくなる魅力があるから性質が悪い。

七つそれぞれについて語りつくしたいところですが、文字数が足りません。

かといって「これが一番よかった」なんて順位付けなど、到底できません。

そこで、僭越ながら各話について端的に表してみました。

作品紹介としては本末顛倒ですが、どの話に対応するものかはあえて書かないでおきますので、ご自身で読まれた後、推理してみてください。

「郷愁の果てにある地獄の極楽」

「怪異的社会見学」

「私もその女性を知っています」

「何かいる。何もいない。おかしくなる」

「赤い怨嗟は繰り返す」

「本当にあったことは解像度が低い」

「パンドラの箱、その中身は女」

「この話は絶対読まないほうがいい」

すみません。ちょっと書きすぎてしまいましたね。

『梅 雨 物語』貴志祐介

名作と名高い『黒い家』を私がはじめて読んだのは今から二十年近く前でした。

感情の欠落した人間の狂気に当時の私は心底恐怖したものです。

ただ、『黒い家』でどの描写が一番印象に残ったかと問われると、私は「虫」と答えます。

作中ではたびたび、虫による捕食行動が描写として差し込まれます。

本筋を補強するための材料というにはもったいない、精緻に書き込まれた虫の残酷な習性が、無感情な人間の行動と脳内でリンクすることで、作品から感じる恐怖が一層増したのを憶えています。

『梅雨物語』では、そのタイトルの通り、収録された三つのお話の全てで雨が降っています。

スコールのような激しい雨、もやを含んだ重さのある雨など、様々な「梅雨」が物語を彩ります。それらは湿度を感じさせる以上に、濡れた地面から発せられるにおいや、衣服が肌にまとわりつく不快さまで想起させます。

全ての情景を細かく描写するわけではなく、あくまで読者に想起させる。そんな力を持った文章に引き込まれるでしょう。

自殺した男が残した句集、夢で見る不吉な黒い蝶、庭に突然生え始めたキノコなど、謎の多い展開からはじまり、息を呑む真相にたどりつくまでの間、常に降り続ける雨。それは、単なる舞台設定という枠を超えた陰鬱さを物語に与えてくれます。

登場人物たちが向き合う謎の先に何があるのか、梅雨に濡れた物語の中でぜひ見届けてください。

『夜道を歩く時、彼女が隣にいる気がしてならない』和田正雪

読み終わった後、感情が整理できず、部屋の中を意味もなくグルグルと歩き回ってしまう作品に出合うことがあります。

この作品がまさにそれでした。

一言で紹介するなら「恋愛×ホラー」の異色作、といったところでしょうか。

主人公であるオカルト雑誌の大学生ライターは取材過程で不思議な女性と出会います。その女性はある理由から「異界」へ行くことを望んでオカルトスポット巡りをしており、同じくオカルトを取材している主人公と利害が一致。行動をともにするなかで2人の距離は次第に縮まっていきます。

ただ、残念ながらこの紹介では魅力を十分に伝えられたとは言い難い。

物語が進むにつれて色濃くなる空気をどう表現すればよいのか。「切なさ」「寂しさ」「儚さ」、ともすればそんな凡庸なワードにゆだねてしまいそうになり、この原稿を何度も書き直しました。

それでも、いまだにこの感覚を表現できる言葉を見つけられていません。

情けなくも私がお伝えできない以上、登場人物たちが何を決断し、何をあきらめ、そして何を受け入れたのか、実際に読んで、感じ取っていただくしかないのですが、ただひとつはっきりわかったことがあります。

これは、単に恋愛とホラーを掛け合わせただけの作品ではありません。

愛情と恐怖が互いに作用し合うことで、表現しようのない味わいを持ったお話になったのだと確信しています。

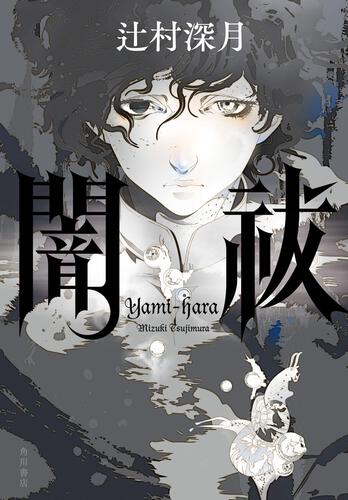

『闇 祓 』辻村深月

例えば社内の会議で誰かがつるし上げられている、例えば遅延が発生した駅で駅員が怒鳴りつけられている。日本に生きていれば誰しもが日常で感じたことのある胸のザワつきや居心地の悪さに彩られた作品です。

この作品には身近な「嫌な人」が多く登場します。ハラスメントをする人だったり、マウンティングをする人だったりと様々ですが、日常と地続きの嫌悪感という意味では共通しています。ひとりぐらいはあなたの周りに登場人物に近しい人が思い当たるかもしれません。

ただ、この作品の「嫌な人」はもとからそのような人格だったわけではなく、歪められています。「嫌な人」にさせられているのです。邪悪なナニカによって。

それがある人物によって徐々に紐解かれていきます。

ナニカの正体はお楽しみにしておくとして、人は救いのない結果に対して原因を求めるものです。

会議で声を荒らげているあの上司もきっと、予算目標が厳しいんだろうとか、駅員を怒鳴りつけているあの人もきっと、大事な約束に遅れそうで困っているんだろうとか。そう思うことで、目にしてしまった悲劇に対して自分の中で折り合いをつけているのでしょう。

そういう意味では、「嫌な人」に対して邪悪なナニカという原因を作ってくれたこの作品はある種の救いを提示してくれているようにも感じます。

なんの事情も抱えていない、ただただ「嫌な人」に対して折り合いをつける術を、我々はまだ持っていませんから。

書誌情報

近畿地方のある場所について

著者 背筋

発売日:2023年08月30日

情報をお持ちの方はご連絡ください。

以下著者メッセージ。

『近畿地方のある場所について』という本に収録されている様々な形式の文章は、オカルト雑誌に掲載する特集のために、ライターの私と、編集者で友人でもある小沢くんの手によって収集されたものです。

それらは、近畿地方の「ある場所」に関連した文章です。

私たちは、「ある場所」に潜む怪異の存在に気づきました。

そして、調べを進める中で小沢くんが消息を絶ってしまいました。

私は彼を探しています。

どうか皆さんこの本をお読みいただき、情報をお持ちの方はご連絡ください。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322304000496/

amazonページはこちら

プロフィール

背筋(せすじ)

2023年、『近畿地方のある場所について』でデビュー。