赤川:ちょっと次は話題をロシアからアジアに変えたいと思います。メルケルさんドイツ語で「Marien Straße」、マリーエン通りに住んでいたということが書いてあります。私からみると日本のひとたちにとっては実は親しみを感じるところだと思うんですよね。

メルケルさん、ここに住んでいたときに医学生と議論していたと書いてあるのですけれども、実はこのマリーエン通りと目と鼻の先に明治時代、文豪・森鷗外が住んでいたんですね。医学生と議論したのは――鷗外は軍医でもありましたから――偶然ではないわけですね。ということでメルケルさん、初めて「日本」を人生で意識したのはいつなんでしょうか。難しい質問だと思いますけれど。

メルケル:子どもの頃、東京オリンピック(1964年)が開催されたときだったと思います。たしか我が家ではその頃初めてテレビを買って、それでオリンピックも観ることができました。このとき私は人生で初めて、日本を意識したのです。10歳の頃でした。それに、日本の料理のことも子どもの頃から知っていて、とても魅力を感じていました。日本の工芸品についてもです。

日本はいつでも、いわば憧れの国でした。残念ながら当時も今もあまり多くを知られていない国です。また、1994年から1998年に環境大臣を務めたとき、私はベルリンで開かれた初の気候変動会議COP1の議長を務めました。「べルリン・マンデート」が採択された会議です。その第3回となるCOP3が開かれたのが、京都でした。この会議では京都議定書が採択されます。このとき、私は初めてこの美しい古都を訪れ、非常に感銘を受けたのでした。

赤川:またここで批判するようで申し訳ないのですけれど、ここにいる多くの人が抱える疑問をぶつけたいと思います。メルケルさん、2008年に洞爺湖のサミット――当時はG8だった思います――にきてから2015年まで7年間、日本にきませんでした。

メルケル:(驚いたような顔)

赤川:7年間、来ませんでした……(会場から笑)。

メルケル:(再び驚いたような顔)

赤川: 来なかったです。

メルケル:(両手をあげて、お手上げというしぐさ。)

赤川:毎年、中国に行っていましたけど、日本には来なかった、と。厳しい見方をすれば、なんだか中国以外は優先順位が低いのかなぁ、と当然、思うわけですね。(メルケル:顔をしかめて首を横にふる)。当時、メルケルさんがいらした首相官邸で私が取材したときに、メルケルさんの部下の方が「いやぁ赤川さん、日本はよく知っている。中国はよく知らない。だから日本にはあまり行かない」、そんなことを言っていたのですけれど、ほんとうのところはいったいどうなのでしょうか。なんで日本に来なかったのでしょうか(会場から笑)。

メルケル:えーとですね、まず逆にお聞きしたいのですが、日本の首相はどれくらい頻繁にドイツを訪れたでしょう?(会場から笑) 訪問回数の多さが関係性の深さとイコールであるとは、私は思いません。日本とドイツはともに民主主義国家で、基本的なところで分かり合っています。これは中国のように社会体制の異なる国との関係よりも、より深いつながりと言えるでしょう。第2に、中国は世界最大級の人口を抱える2大国家のひとつであり、私は首相在任中、中国だけでなくインドとの関係にも同じく重点を置いていました。両国との間で(主要閣僚が一堂に会す)政府間協議も行っています。私にとって中国とインドはどちらも同じく重要でした。そしてインドも、もちろん少し離れてはいますが、アジアの一員です。この2国は、世界でも最も人口の多い国なのです。

たしかに、ドイツは中国と非常に密接な経済関係を築いてきました。中国が巨大市場であることは明白です。それに加えて、社会体制の異なる相手ではありますが、私たちは中国との国際協調の道を常に探っていく必要がありました。2006年あるいは2007年以降、中国が世界最大の二酸化炭素排出国となったことを考えれば、中国抜きで気候変動問題を克服することは不可能です。したがって、中国を協力の枠組みに引き入れることが重要でした。京都議定書では新興国や開発途上国に排出量削減義務は課されていません。この点を進展させるためにも、中国訪問は重要でした。

もちろん貿易についても話し合いましたが、しかし同時期にEUと日本の間で自由貿易協定も締結しています。また、日本の首相とは毎年G7の折にお会いして、非常に緊密に協力し合ってきました。つまり、とても自然な形で頻繁にコンタクトを取ってきたわけです。とりわけ安倍晋三首相の長期政権時には、きわめて密接な関係を日本と築いていました。

ただ、先ほども述べたように中国は単なる1国ではなく、世界最大の人口を擁する2大国家のひとつです。そして、日本は民主主義国家です。政治体制に関して言えば、ドイツと日本ははるかに似通っているのです。これは良いことですし、欧州やドイツと日本との関係は今後まだまだ発展の可能性を秘めていると私は考えています。私の後任であるショルツ首相は日独政府間協議を立ち上げました。プーチンによるウクライナ侵攻後の地政学的な現状を考えれば、これは非常に重要なシグナルにもなったと思います。

赤川:その政府間協議、メルツ政権のもとでも続くと私は期待したいところです。さきほどおっしゃった中国ですけれども、メルケルさんは東独時代の体験をもとにマルクス・レーニン主義、この知識をもとに中国の習近平国家主席とかなり突っ込んだ話をすることができたと聞いていますけれども、この習近平主席は「個人の権力欲」がある、とメルケルさんは当時から見抜いていた。にもかかわらず深くつきあった。それでドイツ経済は中国に非常に依存しているという状況をつくってしまった。これについては実は失策だったのではないか。こうした批判にはどうこたえますか。

メルケル:批判されるのも自由な国家ならではですね。日本もドイツも、単一の貿易相手国だけに依存せず、経済を多様化することの重要性を知っています。同時に、中国とは非常に活発で良好な貿易関係を築いてきました。この関係は今後も続けていくべきですし、日本も中国との貿易を止めはしないでしょう。近年、習近平は前任の胡錦濤とは異なる統治スタイルを示しており、周囲の高官もこれに従っています。彼は自らに権力を集中させており、非常に明確なビジョンを抱いています。このビジョンについて、私たちは把握しておかねばなりません。

ですから、絶えずコンタクトを取り、話し合うことが重要なのです。中国はしばしば、こう主張します。過去2000年の歴史の中で1700年のあいだ、中国は世界一の経済大国だった、と。初めてその話を聞いたとき、私はにわかには信じられませんでした。それで経済政策顧問に尋ねました。「1700年ものあいだ世界一の経済大国だったなんて、本当に事実なの?」と。返ってきた答えはこうでした。「入手できるあらゆる資料を見る限り、事実です。そうでなかったのは直近300年間だけですね」。これはアメリカも学ぶべき点だと思います。アメリカだけが唯一無二の経済大国なのではありません。他国にもその権利はあるのです。

私たちと中国の違いは、個人にどれだけの権利が認められているかです。中国は憲法の中で自らを労働者階級の独裁であると明記しています。中国いわく「労働者階級が指導する」「人民民主主義独裁」ですが、これはつまりは独裁であって、個人の権利は著しく制限されます。私は習近平との対話の中で、この違いを常に指摘してきました。それでも、私たちにはそれぞれ自国の利益というものがあります。そして、たしかに中国との付き合いを完全に断つという考えもあるでしょうが、私はそれは勧めません。なぜなら、中国は非常にダイナミックな経済発展を遂げ、勤勉な国民を擁し、技術的にも優れているからです。ですから、戦略的には完全に依存するのは避ける、ということになります。

そのため、私は日本をはじめ、ベトナム、インドネシア、インド、その他あらゆる国を訪れてきました。しかし、経済は中国への1点集中を強めています。一部の分野では、中国への依存度をもう少し下げなければなりません。というのも、中国はときに貿易を武器として用いているからです。したがって、過度な依存は避けねばなりません。

赤川:次はメルケルさんの政治信条についてお聞きします。メルケルさんの政策スタイルというと多様性を重んじるということに尽きると私は思います。牧師の娘であり、そして国家保安省に協力しなかった。東独で最初に職を得たときには「ひょっとして私が女性だったから(仕事が)もらえたのかな」と。つぎに「国が枠組みを変えなければ、女性が平等に活躍できる社会にならないんだ」と確信していることも本に書いている。ジェンダーバランスは世界で改善してきているものの、思うように進んでいないところもある。メルケルさんがずっと、自分はここまできたというところと、ここがまだできていない、ここはやり足りなかったと感じるところはなんでしょうか?

メルケル:私はドイツ統一の直前に、学術界から政治の世界に入りました。それまでは科学アカデミー物理化学中央研究所で働いていたのですが、政界は新たな人材を必要としていたのです。そしてドイツ統一後の1990年に初当選後いきなり女性および青少年問題担当大臣に任命されました。これは私が3つの点でいわゆる「少数派」に属していたためでした。すなわち、私は若く、東ドイツ出身で、そして女性でした。そのため、この役職にぴったりだったのです。

ドイツ統一の過程で気づいたのは、東ドイツでは多くの女性が働いていた、ということです。女性は働き、すべての子どもに保育園の席が用意されていました。そこにはイデオロギー的な理由もありました。東ドイツ国家はできるだけすべての人間をコントロール下に置きたかったのです。ただ、経済はとても非効率的で、十分な雇用も創出できていませんでしたが、それでも女性たちは職を持ち、仕事に行き、子どもを保育園に預ける暮らしに慣れていました。一方、旧西ドイツ地域では、そうした改革はなかなか進んでいなかったように思います。私たちはまず法に基づいて保育施設の拡充を訴え、続いて3歳以下の子どもの保育体制を整えました。これにより女性は仕事と家庭を両立しやすくなり、それがひいては男性の育児参加を促すことにもつながったのです。

これこそまさに私たちが目指すべきところです。安倍晋三首相ともよく話し合ったのですが、日本とドイツはどちらも高齢化が進んでいる国です。したがって、外国から専門人材を招き入れるよりも先に、まず自国の労働力を確保しなければなりません。そして女性と男性が同じように就労できる環境をつくるためには、保育体制や適切な施設を社会で整備することが不可欠です。この点では、ドイツは一定の進歩を遂げました。私の在任期間中、女性の就労率は大きく上昇しています。

しかし、給与に関してはまだ格差があり、この点ではさらなる改善が求められます。また、女性の首脳・幹部層はいまだに非常に少ないのが現状です。これに関しては、法律を制定する必要がありました。私は以前、役職の一定数を女性に割り当てるクォータ制には反対の立場でした。自然と女性の割合が増えるのが望ましいと考えていたからです。しかし結局、大企業の経営陣の少なくとも3分の1を女性とするよう定める法律を制定しました。すると興味深いことに、法律があるとなれば、ふさわしい能力をもった女性は十分な数見つかるようになったのです。私の目指すところは男女が同数、つまり半々になることでしたが、在任期間中にこれを社会全体で成し遂げることは叶いませんでした。

しかし、ひとつ誇りに思っていることがあります。私が首相に就任した当時、首相府の局長級に女性はいませんでした。けれど退任時には、局長級の半分が女性、残りが男性でした。子どもがいる女性も連邦首相府で主導的なポストに就けるのだと、示すことができました。ドイツにはこんな諺があります。「意志あるところに、道は開ける」。この道を、私たちはさらに進んでいかねばなりません。

(会場から拍手)

前列のほうの方、みえました。男性の方々も拍手してくださっていますね。すばらしいことです。(会場から笑)

赤川:もう1つの多様性の象徴がマルチカルチャーや、寛容な難民政策ということだと思います。わたしは2015年にあなたがチャンスを求める難民を、自由を求める東ドイツの人たちと重ね合わせたのかなと思いました。いま、その後遺症で残念ながら極右政党、私はあえて極右、国粋主義の政党と言いますが「ドイツのための選択肢(AfD)」が非常に支持率を増しています。メルケルさんの出身母体で保守系政党CDUと首位争いを演じています。視聴者からも会長の皆さんからの多くの質問もありました。いまドイツ政治はどう対応したらいいと思いますか? ポピュリズム、極端な排外主義にどう立ち向かうべきなのでしょうか。AfDの禁止論まであります。

メルケル:AfDが生まれたのは難民が押し寄せるよりも前の、ユーロ危機の頃でした。そして当時から、この政党の性格は見てとれました。彼らは常に、誰かが助けられたことに対して嫉妬の念を煽ります。ユーロ危機のときはギリシャやポルトガルに対して、そしてのちには難民に対して、嫉妬を煽り、ドイツ人から何かを奪っていると訴えるのです。問題は、こうしたポピュリスト政党に私たちの政策や価値観を乗っ取られていいのか、ということです。

2015年、ドイツとオーストリアの国境に難民が押し寄せた際、私は国境を封鎖したり、難民に放水を浴びせて追い返したりといった到底あり得ない措置はとらず、そこにいる人々を受け入れ、公正な手続きに委ねることを決断しました。なぜなら、私たちは過ちを犯していたからです。たとえばシリアの内戦において、世界食糧計画や難民支援機関に十分な支援をしなかったことを悔いていたからです。トルコには当時すでに300万人の難民が流入していました。そして当然ながら、密入国業者や密航業者を支援するわけにはいきません。こうした業者のせいで人々の命が危険にさらされ、多くの人がエーゲ海や地中海でおぼれ死んできたのですから。

私は一方では、これらの難民を受け入れました。しかし同時に、滞在許可をもたない人は出身国に帰るべきだとも考えています。私はその後トルコと協定を結びましたが、これについては非常に批判もされました。エルドアン大統領は民主主義の信奉者とは言えない、そんな相手と協定を結ぶなどあり得ない、という批判です。それでも私は難民のために、彼らが危険を冒して地中海を渡らずに済むように、この協定を結びました。それに、ドイツも日々何万人という難民を長期にわたって受け入れることはできません。そのため、シリアの隣国であるトルコで難民が働き暮らしていけるよう取り計らったのです。そのための資金もEUとして供出しました。私の考えでは、これが正しい道です。

そしてAfDに関してですが、これについては本にも書きました。私はAfDに対抗するために彼らのたわ言や政策をことさらに取り上げたりはしません。冷静に、争うことなく、人々を苦しめている問題を解決することに注力すべきです。そのためには常に、節度と中庸が、過激さではなくバランスが重要となります。また、難民問題をめぐってはCDU内部や姉妹政党CSUとの間でも意見が割れたわけですが、党内、特に大政党の内部でたとえ意見が対立しても、異なる意見をもつ相手に冷静に接し、過激化につながるような激しい衝突は避けるべきです。私は常に、そう考えてきました。

私の退任時、AfDの支持率は10%程度でした。それが現在では20%に上昇しています。その要因の一端は間違いなく、ショルツ前政権内部で繰り返された激しい対立にあります。「政権は国民の問題を解決しようとせず、自分たちのことばかり考えている」という印象を与えてしまったのです。ですから、CDUのメルツ首相率いる現政権には、冷静に優れた対応を示し、人々の抱える問題に向き合ってほしいと願っています。

赤川:「自由」という言葉の定義についてメルケルさんは「自分の限界がどこにあるのかを知り、その限界に挑むことを意味する」とおっしゃっている。しかし「自由」はさまざまな定義があり、好き勝手するという意味で使うこともあるんですね。ドイツのための選択肢は「自由と責任」のある社会にすべきだと言っていますし、あるいはトランプ大統領はガザ地区を「自由地区」にするとも語っています。(メルケル:首を横に振る)この「自由」という言葉、改めてお聞きしますが、どうあるべきでしょうか。

メルケル:本にも書きましたが、東ドイツでは自分の限界に至ることは不可能でした。なぜなら、国家が先回りして、さまざまなことを禁止していたからです。旅行も制限されていましたし、良い機器を入手することもできませんでした。こうした状況では一種の幻想が生まれます。東ドイツ市民はしばしば、「自由さえあれば、自分はノーベル賞が取れるのに」とか「オリンピックで優勝できるのに」という思考に陥っていました。自分が何かをできないのは国家のせいだ、と考えてしまう。それはのちのち、ちょっとした失望にもつながりました。

なぜならドイツが統一されたのちも、人々はオリンピックで優勝もできなければノーベル賞もとれなかったからです。そこで初めて、私たちは自分の限界を知りました。たとえどれだけ優れた機器があっても、どれだけ自由に旅行ができても、私は科学者としてノーベル賞はとれないし、そこまでの天才にはなれないと知ったのです。これも自由のひとつの側面です。しかし、最も重要な側面は、自由は個人だけのものではないということです。たとえば米国大統領として、あらゆる決定を好き勝手に自由に下せる、といったものではないのです。自由とは、何か“からの”解放ではなく、何かの“ため”のものだと私は考えます。私たちがこの世界に存在するのは、他者と関わり合うためです。そして、私たちは責任を受け入れなければなりません。責任なき自由はあり得ないからです。他者の自由を尊重しない自由は、自由ではありません。

自由に生きるには、民主的な条件が不可欠です。さらにもうひとつ、重要なことを私たちは今この時代にまさに体験しています。つまり、自由とはたった一度与えられて終わりではなく、それぞれの時代において新たに努力し、できるかぎり多くの人が自由に生きられるよう勝ち取っていくものだということです。それはすなわち、力を尽くして努力し、勇気をもって、異なる意見を受け入れ、妥協をしていくということです。その覚悟があって初めて、自由な世界を実現できる環境が整うのです。

たとえば自分や仲間の意見をただインターネットで発信して、これが唯一正しいのだと主張する、そういうやり方は私の考える自由ではありません。ですから、30年から35年前、人々が「これからは自由が勝利を収める時代だ」と考えた1990年よりも、現代の私たちは――そして私たちの子どもや孫の世代は、よりいっそう強く主張していかねばなりません。自由は大切だ、私たちは自由を信じている、と。

赤川:冷戦後、自由や民主主義が世界を覆うかに見えましたが、実際には、たとえばあなたが長年にわたって対話してきたプーチン大統領、あるいは習近平国家主席については、なかなかこちらの世界にはきません。それどころか、プーチン氏については、ますます悪くなっているとメルケルさんはおっしゃっていますけれども、それはある意味、失望だったということなのでしょうか。

メルケル:プーチン大統領に関しては、もうだいぶ以前からわかっていたので失望はしませんでした。しかしアメリカに関しては、少し難しい状況と言えます。私はブッシュ大統領やオバマ大統領といった歴代大統領と協力し合ってきたわけですが、トランプ大統領はまったくタイプが違いますから。けれど私は、アメリカにも自由のために戦う人々が数多くいることを願っています。学問の自由、司法の独立、報道の自由のために戦う人がいることを。そして、人々がこういう時代にあっても恐れることなく、自分たちの生きる社会の良さに気づいてくれればと願っています。

もちろん完璧な社会とは言えませんし、この世に完璧なものなどありません。しかし、独裁国家に比べれば、ドイツや日本ははるかに良い世界です。そのことにあらためて気づき、悪いニュースに振り回されすぎないことです。というのも、インターネットの世界では悪いニュースが良いニュースの10倍クリックされやすいと言いますから。こうした前向きな姿勢を、私たちはともに目指していくべきです。だからこそ、この本が日本で出版されて、自由のために何が必要かをこうして語り合えることを、私はとてもうれしく思っています。

(会場から拍手)

赤川:ドイツでは首相の在任期を「時代」といいます。時代、ÄRAですね。あなたにとって「メルケル時代」の16年、自分で総括すると、いったいこれはなんだったのか。(メルケル:笑)メルケル時代というとドイツでよく言われているのは、危機をうまく管理した、あるいは安定をもたらした、その一方で極右の台頭であるとか、難民政策が甘すぎたであるとか、インフラ整備が遅れたという批判もついて回ります。賛否両論あるわけです。自分でご覧になって、これはできた、あるいは首相でもうちょっとやってみたかった点はありますか。

メルケル:そうですね、もっと多くを成し遂げたかったとは当然思っています。私の在任期間中は、世界金融危機、ユーロ危機、大量の難民の受け入れ、プーチンによるウクライナ侵略と、さまざまな出来事がありました。そして最悪の時期は脱したと思った矢先に、新型コロナウイルスがやってきた。つまり、予想もつかないことが次から次へと起こったのです。コロナ禍における経済支援や世界金融危機により破綻した銀行の救済がなければ、もっと多くのことに財源をあてられたでしょう。たとえば、育児支援をもっと拡充できたかもしれません。しかし、誰しも自分の置かれる世界を選択はできませんから、しかたのないことです。

私が当時も今も不満に思っているのは、ドイツのデジタル化の遅れです。特に行政のデジタル化ですね。ドイツは連邦制の国ですから、各自治体の行政のあり方を連邦政府が決めることはできません。そのため、デジタル化にも非常に時間がかかっています。コロナ禍で多少勢いはつきましたが、それでも思うようにはいきませんでした。首相が机をこぶしでたたいて「やれ」とひと声命じれば、誰もがそのとおりに動くとはいかないのです。そのため、前進には時間がかかります。

それ以外に関して言えば、私は16年間、喜びをもって首相を務めてきました。首相としての任期がどのようなものであれ、後任に多くの課題が残されるのは当然のことです。完璧な社会などありませんから。そして今、ドイツが再び取り組むべきは、経済的な競争力を高めることです。ドイツはまだ多くの分野で競争力を維持していますが、そうでない分野もあります。ですから現在の政権には、やるべき仕事がまだ十分残っていると言えます。私自身は、自分の仕事に喜びをもって取り組みました。

赤川:ありがとうございます。それで16年の首相を終え、政治の世界からある意味、自由になったわけですれども、引退したのちの次のゴールはなんでしょうか。新しい章、カピテル(Kapitel)はどこにあるのでしょうか。

メルケル:そうですね、この新しい章では、以前より少しだけ時間に余裕ができました。16年間首相を務めていると、友人や親戚との約束はほぼできません。世界でいつ何が起きるかわからないので、約束をしていても何かあれば断るはめになりますから。ですから新しい章では、公の場にいる時間を少し減らして、自分自身のプロジェクトに取り組む自由な時間を増やしています。同時に、この本をベアーテ・バウマンとともに執筆するのは楽しかったですし、今ドイツ各地で朗読会も行っているところです。

この本を読んでくれている若い人たちが非常に多いことを、私はうれしく思っています。もし今後、政治の分野で何らかの活動をすることがあれば、若い人たちと語り合う場をつくれればと思います。なぜ民主主義のために戦うべきなのか。民主主義とは何か。なぜ妥協が大切なのか。妥協はけっして悪いことではなく、人と人とを結びつけるものです。家族だって、妥協なしにはやっていけません。たとえば「日曜日に何をするか」ひとつをとっても、その家族の人数分だけ違った意見があります。そこでも妥協が必要になります。だから歩み寄らねばならないし、それは社会でも同じことです。そのために、私は尽力していきたいと思っています。

赤川:ありがとうございます。まだまだ聞きたいことはたくさんあるのですが、残念ながら時間が来ました。最後にメルケルさん、会場やライブ視聴者に1つだけメッセージをお願いいたします。

今回の題、戦後80年ということにしています。終戦から80年という月日は第2次大戦で敗戦したドイツと日本が民主主義国家として、ともに歩んだ年月だというふうに私は思っています。

日独の両国関係、今後どういった方向に向かったらいいのか。メッセージをお願いします。

メルケル:まずお伝えしたいメッセージですが――、戦後80年が過ぎ、戦争の生き証人は年々少なくなっています。そして、まさに私たちドイツが世界にもたらした恐ろしい惨劇について、忘れ去られてしまう危険性が非常に高くなっているのです。ですから私たちは、新たな形でこの記憶を語り継いでいかねばなりません。それが、子どもや孫の世代に対して私たちが担う責任です。

日本とドイツは、あの悲惨な歴史とつながりがあるからこそ、負の部分も自らの歴史の一部であることをけっして忘れないということです。それは同時に、過ちから新たな道を見いだせると訴えていくことでもあります。戦後、私たちはアメリカという友人を得ました。アメリカは欧州に、そして特にドイツに多大な支援をしてくれました。

ドイツ統一が実現したのもアメリカの支援があってこそです。私たちはともに話し合い、世界を二度とあのような衝突に向かわせないためにはどうしたらよいか、考えていかねばなりません。だからこそ、困難を承知で、意見が違う相手とも対話を続けていく必要があるのです。それ以外に平和的な選択肢はないというのが私の考えです。たとえどんなに困難な道であろうと、時間がかかろうと、軍事力に頼らない解決の道を常に探し求めていくべきです。

(会場から拍手)

赤川: NIKKEI LIVE 「戦後80年、崩れる世界秩序 メルケル氏に聞く『自由』の行方」、このあたりでお別れです。ドイツ元首相、アンゲラ・メルケルさんでした。本当にありがとうございました. 「(ドイツ語で)議論、ありがとうございます」

メルケル:いいえ、こちらこそ、あなたに感謝します。 ダンケシェーン!

2025年5月27日 日経ホール

作品紹介

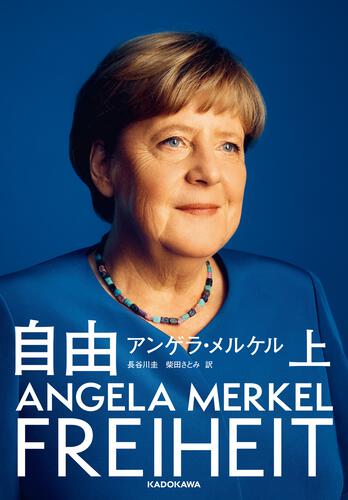

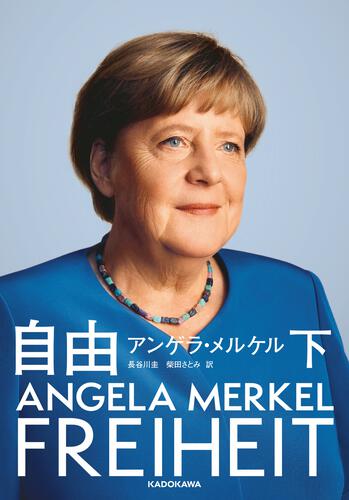

書 名:自由 上・下

著 者:アンゲラ・メルケル 訳:長谷川 圭、柴田さとみ

発売日:2025年05月28日

元ドイツ首相、回顧録1954-2021 【各メディアで大反響!】

日本経済新聞社「NIKKEI LIVE」、テレビ朝日系「報道ステーション」、TBS系列「サンデーモーニング」で大反響!

◆「自由」を追い求める強い意志が切り拓いた、壮大な人生。ウクライナ侵攻、アメリカとEU、今、混迷する世界情勢を読み解く必読書。 堀内勉(多摩大学サステナビリティ経営研究所所長)

◆「自由への闘争」か「自由からの逃走」か。進むべき道は本書にある。 冨山和彦(株式会社IGPIグループ会長)

◆この猜疑心に満ちた不寛容な世界で、改めてタイトルの持つ意味の重さに打ちのめされる。 恩田陸(作家)

◆プーチン、トランプ、習近平と対峙した著者のあまりに貴重な記録。 塩野誠(地経学研究所経営主幹)

◆プーチンとの駆け引き、次々と迫りくる決断――息を呑む同時代史。 中島京子(作家)

◆国家の曲がり角で、政治家が下した決断。希有な記録に瞠目した。 大木毅(現代史家・『独ソ戦』著者)

◆幾多の危機に対話で解決策を模索した女性首相。リーダーシップの生きた教科書だ。 篠田真貴子(エール株式会社取締役)

◆開かれた共同体としての〈ヨーロッパ〉の継承に力を尽くした人! つまり「メルケル」は「トランプ」の反対語! 大澤真幸(社会学者)

◆メルケルはほんものの政治家だ。相手の内在的論理をとらえる天賦の才をもっている。 佐藤優(作家・元外務省主任分析官)

◆20世紀的ヨーロッパ政治哲学の「総括」といえる大政治家の肉声、聴くべし! マライ・メントライン(著述家・翻訳家)

◆強者への現実主義と弱者への理想主義、世界が失った孤高の羅針盤。 安川新一郎(グレートジャーニー合同会社代表)

上巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322212001312/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

下巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322212001313/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら