学校の長期休み明けは、子どもの気持ちも疲れやすい時期。本人や周りの大人はどのようにその時期を受け止めればよいのか、『明日、学校へ行きたくない 言葉にならない思いを抱える君へ』の著者のひとり、山崎聡一郎さんにお話を伺いました。

長期休み明けはがんばらない

新学期がはじまって1か月。新しい学校や、新しいクラスメイトがいる教室に通うだけで緊張するし、自然に張り切ってしまうものですよね。でも、この時期は、意識的に「張り切らない」「がんばらない」ことをおすすめしたいです。

とくに人間関係は持久走ですから、良い格好をしようとせず、なるべくありのままの自分で行ったほうが、後々、キツくならない。勉強はついていけなくなると辛いから最低限はやったほうがいいけど、友達関係は無理をしないことです。まあ、意識的に「がんばらない」ようにしていても、いつの間にかがんばっちゃってる時期ですからね。

大人ができる声かけは

4月から緊張して過ごしてきた子に、もし声をかけるなら……。「友達できた?」とか「部活うまくいってる?」とか具体的な尋ね方はしないほうがいいのかなと思います。そんなふうに聞くと、何か、大人は自分の判断基準を当てはめてアドバイスしたくなっちゃうんです。知らずにプレッシャーをかけてしまう。そうじゃなく、子どもが話してくれるなら、ただ淡々と事実を聞いてあげたらいいと思います。

なので「どんな感じ?」「微妙」「あ、そう」みたいなふわっとした会話がいいと思います。周りの大人じゃなく、子ども自身が、その子なりの評価基準で、その子にとって満足いく学校生活が送れているのかどうかを探る質問ですね。何かあったとき子どもから話せるよう、会話の道筋を閉ざさないようにしつつ、プレッシャーはなるべくかけない。なぜなら、わざわざプレッシャーをかけなくても、だいたいの子はすでに自分でプレッシャーを感じているはずなので。あんまりのんびりして見える子なら、プレッシャーを感じているかどうかの確認くらいはしてもいいですけどね(笑)。

“一巻の終わり”じゃないよ

よく「スタートダッシュが肝心」なんて言いますが、「スタートダッシュ決められないと終わり」みたいなのは、ちがうんじゃないかなと思います。“一巻の終わり”なんてことは全然ないんです。イマイチうまくいかない関係なら離れればいいし、楽しそうな関係ならくっつけばいい。人は、本来、くっついたり離れたりするもの。一度くっついたからといって、ずっとくっついていなきゃいけないということはありません。

学校もその意味では同じだと思います。クラスでうまくなじめなかったからといって人生の“一巻の終わり”じゃない。きっと他の場所に、その子が楽しく過ごせるところがあります。学校以外で居心地のよい場所があるなら、習い事でもゲームの世界でもいい、リラックスできる場所を大事にしてください。ちょっとした居場所が子どもを支えてくれます。

今、学校以外の学びの選択肢は、いろいろあります。学校以外の選択肢を探すのは、親が大変かもしれない。でもとにかく辛い思いをしている子どもたちには「学校に行かないことによって将来の道が断たれるわけではないよ」と言いたいです。

学びは、安心・安全が保証されてこそ

学びは、その子の「安心」「安全」が前提にあってこそです。ですから、学校で学ばせたいと思うなら、まずはその子が学校で、安心して安全に過ごせる環境をつくることです。

「学校へ行きたくない」と思ったり、行けなくなったりした場合、その理由や経緯は決して簡単なものばかりでもないし、はっきりした理由がない場合もあります。ただ、仮にいじめられたり暴力を受けたりしているなら、安心と安全がないのに、勉強に集中できるはずがありません。安心・安全が脅かされた状態にあることでその子が失うものと、学べるものと、どちらが大きいか、大人には冷静に考えてほしいと思います。

僕自身、小5から小6にかけていじめにあっていたとき、学校に行きたくないと思いながらも行っていました。今、当時の親に言えることがあるとしたら、「好きなだけ1年間遊ばせてよ」って言うでしょうね(笑)。興味のあることや好きなことを、好きなだけやる時期があったっていい。学校の勉強は、その先の人生で学ぶ気になればいつだって学べるくらいのことだと僕は思います。

子どもが疲弊し心身のバランスを崩すまでにならないように、『明日、学校へ行きたくない』の内容を知ってもらうことで、少しでも子どもが限界を超えてしまうリスクを減らせればと思っています。

また、この本には不登校についてもいろんな考え方が書かれています。読み物としてもおもしろいので、不登校の心配がないお子さんもよかったら読んでみてください。「学校に来ないなんて、あいつ、何を考えてるんだか理解できないな」と思うのではなく、いろんな不登校の現状があると知ることで、不登校の友達の心情へ想像を働かせることができるかもしれません。

自分を守り、他人を守り、社会を守る力を育てる「こども六法スクール」

2021年5月、東京都板橋区の多目的スペース「Scale」を拠点として「こども六法スクール」をスタートします。学習指導要領において法教育の必要性が謳われているにもかかわらず、一般的な学校教育の現場に、法教育のカリキュラム導入は進んでいません。そのため、まずは学びたい人に学ぶ機会を提供することからはじめようと、スクールの開設に踏み切りました。

学校ではなかなか教えられていないことを教えるスクールですから、学校に通っている方も、学校に行けずにいる方も大歓迎です。

「こども六法スクール」は、「法教育(リーガル・リテラシー教育)」「メディア・リテラシー教育」「シアター・イン・エデュケーション」という3つの教育手法を柱として子どもたちの「生きる力」を育てるスクールです。「生きる力」は2020年度から順次始まっている学習指導要領の改訂でも強調されているキーワード。この「生きる力」を「こども六法スクール」では「自分の権利を守り、他者の権利をも同時に守ることができる、知識とバランス感覚」と定義し、育成します。

学ぶことができるのは、法律の知識ではなく、法的な価値観や考え方です。法的な観点や議論を題材として、論理的に自分の主張を組み立て、プレゼンテーションする力を養います。「自分の正当な権利を主張する」ことと、「自分勝手な要求をする」ことは、まったく違うものですが、多くの人がごっちゃにしています。そういった誤解を解いていくことも、法教育の使命だと思います。「適切な情報を入手し整理する力」や「ロジカルな思考」を鍛えること、身ぶり手ぶり、声のトーンといった演劇的手法で「伝える力」を育成すること。小中学生でもわかりやすく興味を持って法律を学ぶことのできる教室をめざします。

他者の権利を守ることと、自分の権利を守ることは実は同じことであり、自分や誰かの権利が脅かされそうになったときは、脅かす相手を説得して権利を守る力を身につけてほしい。それが、大きく見れば「社会全体を守る視点」も育てていくんだというのが「こども六法スクール」の思想であり信念です。

授業は講義形式とワークショップ形式の2種類。講義はオンライン配信を実施するので、全国どこからでも受けることが可能です。年齢制限はとくに設けていませんが、「こども六法すごろく」(通常版)で遊べるくらいの読み書きの能力は必要です。小学校の中高学年から中学生くらいがメインの生徒さんになるかもしれません。よかったらぜひ一度公式ホームページをのぞいてみてください。

「こども六法スクール」公式ホームページ

https://kodomoroppo-school.jp/

「こども六法スクール」お申し込み窓口(公式LINEアカウント)

https://lin.ee/hGn8s4A

作品情報

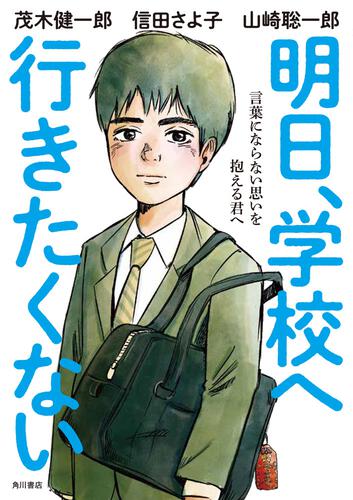

書名:明日、学校へ行きたくない 言葉にならない思いを抱える君へ

著者:茂木健一郎・信田さよ子・山崎聡一郎

定価:本体1,200円+税

https://www.kadokawa.co.jp/product/322006000397/