英国の国立美術館から名画が集まる「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」が、国立西洋美術館(東京)、国立国際美術館(大阪)で開催予定です(本記事公開時点で東京展は開幕延期中)。世界に覇を唱えた19世紀以来、イギリスがコレクションしてきた膨大な作品群から、数々の傑作が来日する、2020年に注目したい展覧会の筆頭です。

フェルメールとゴッホ

多彩な作品群のなかでもとくに日本で親しまれ、愛されているのは、フェルメールとゴッホの絵画でしょう。

今回、展覧会観賞前の読書としておすすめしたいのは、フェルメール作とされる全ての作品を丁寧に分析した『フェルメール 作品と生涯』と、ゴッホの短い激動の人生を1冊にまとめた『ファン・ゴッホ 日本の夢に懸けた画家』です。

小林頼子『フェルメール 作品と生涯』は、いまに残る30数点のフェルメールの絵をすべてカラー図版で掲載し、一点一点についてこまやかに解説しています。描き方の特徴から、フェルメールの作風の変化、また同時代の画家たちやオランダの社会的な背景が画風に与えた影響まで、多面的に分析を加えています。コンパクトにまとめられた読みやすい1冊です。

https://www.kadokawa.co.jp/product/321807000850/

圀府寺司『ファン・ゴッホ 日本の夢に懸けた画家』は、充実した図版をつうじてゴッホの人生を精彩に描き出した評伝です。ゴッホは手紙をよく出し、また受け取った手紙も死後まで残り、現在まで多数、保管されています。この貴重な手紙を資料としてひもときながら、ゴッホの内側に迫る伝記です。

https://www.kadokawa.co.jp/product/321905000143/

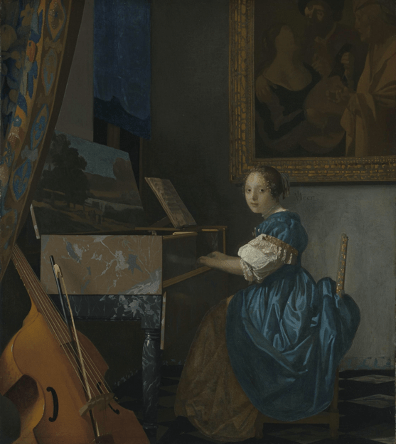

《ヴァージナルの前に座る若い女性》

今回の展覧会に出品されたフェルメール作品は、《ヴァージナルの前に座る若い女性》です。

ヨハネス・フェルメール 《ヴァージナルの前に座る若い女性》 1670-72年頃 油彩・カンヴァス ©The National Gallery, London. Salting Bequest, 1910

目を引く青の衣服を着た女性が古い鍵盤楽器を演奏しています。「いっしょに演奏しませんか」と招くようなまなざしをこちらに向け、手前にはヴィオラ・ダ・ガンバという当時の弦楽器が置かれています。画面奥には、くすんだ色に塗り込められた風俗画がかかっているのもわかります。

さっそく『フェルメール 作品と生涯』の解説を読んでみましょう。

《ヴァージナルの前に座る女》は、現存作品中、フェルメールの最晩年に年代づけられる。(…)《地理学者》以降の作品を様式化、簡略化、硬直化という言葉で捉えてきたが、その典型ともいえる作品が《ヴァージナルの前に座る女》なのである。

これは最晩年に描かれた作品でした。しかし、『フェルメール 作品と生涯』の著者は最晩年のフェルメールを高くは評価していません。この時期の数点について、かつて冴えわたっていた光の描き方は失われ、構図はときに破綻し、絵筆のタッチは精彩を欠くと指摘しています。

結局、晩年は手法が硬直化し、一〇年前とは別人の感のある作品を生み出すことになるが、それは、オランダ絵画と社会を襲いつつあった大きな方向転換、つまり古典主義の尊重、フランス趣味の導入に対し、フェルメールがにわかに答えを出し切れなかった結果といってよいだろう。

なるほど、フェルメールは老いて衰えたというより、同時代の画風の変化に追いつけず、本書のいう「自己変革」に戸惑っていたのかもしれません。

それでも、『フェルメール 作品と生涯』を片手にこの絵を眺めると、いままでフェルメールが好んで描いてきた風俗画のモチーフ、画法の反響がくすんだ画面に満ちているのを見て取れる気がします。

同時代のオランダ絵画

「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」では、ヨーロッパの様々な地域で描かれた絵画を観ることができます。たとえば「人物を描いた絵」という共通項で他の作品をフェルメールと比べるのも面白いかもしれません。

これはフェルメールと同時代のオランダ風俗画家、ヤン・ステーンの《農民一家の食事(食前の祈り)》です。キリスト教的な敬虔さをモチーフにしていますが、実景として生活の一部を切り取った趣が強くあります。その点、象徴的な意味を感じさせる、どこか超然としたフェルメールの絵画とは異なります。

ゴッホの「ひまわり」が象徴するもの

ゴッホと言えば「ひまわり」。ゴッホはその生涯で、花瓶に生けられた7点のひまわりを描きました。うち6点が現存します。しかし、なぜ「ひまわり」なのでしょうか。

『ファン・ゴッホ 日本の夢に懸けた画家』によると、ヨーロッパの伝統のなかで少なくとも17世紀にはひまわりに「象徴」としての役割が与えられていたことがわかります。

「ひまわりが太陽に顔を向けつづけるように、信心深い人はずっとキリストに、あるいは神に関心を向けつづける」というメッセージ。つまり、ここではひまわりは「信仰心」の象徴として使われているのである。

さらに、17世紀に出版された別の資料を見てみると、

ここで伝えようとしているのは「ひまわりが太陽に顔を向けつづけるように、愛する者は愛の対象にずっと顔を向けつづける」というメッセージである。つまり、ここではひまわりは「愛」の象徴として用いられている。

ゴッホが生きた19世紀にもこうした「象徴」的な意味は世間に共有されていたようだ、と本書では結論しています。そして、今日に至るまでに「ひまわり」は、

もともと知られていた象徴的意味が忘れられていっても、今度はその作者であるファン・ゴッホという画家を象徴する花として一人歩きを始めたのである。

たしかに日本でも国外でも、ゴッホと言えば「ひまわり」が浮かぶひとは多いでしょうし、象徴や寓意を知らなくても、「ひまわり」の絵にゴッホの精神性を見てとることができるのではないでしょうか。

明るいアルル時代、短いきらめき

ゴッホは、自傷した「耳切り事件」や際立った色使いから、精神的な混乱や苦悩と結び付けられることが多い画家です。

実際、画家として立つ前の若き日には、何度も恋愛事件を起こして家族を悩ませました。定職に就けず、「生きることの難しい」人間と評されます。生まれた土地、オランダで描いた絵は色彩が暗く、またモチーフも貧しく苦しんだひとびとを選んでいました。

そうした作風が一転するのが、南フランスのアルルへ出た時です。ゴッホは南フランスの太陽に強い希望を感じ、その明るさに魅了されたようです。理想に燃え、宗教心も刺激されました。ここから、色彩豊かなゴッホ晩年の絵画世界が始まります。

「この冬、パリからアルルに向かう道中に受けた感動は今思い出してもまだありありと浮かんでくる。『まるでもう日本に来たんじゃないか』と目を凝らしたほどだった。子供じみていると思われるかもしれないが」(ゴッホの書簡)

ここで唐突に「日本」が出てくるのも面白いところです。パリ時代にジャポニスムの影響を強く受けたゴッホは、いつの間にか心のなかで日本を理想郷として描くようになっていました。引用した手紙の一節は、ゴッホ特有の比喩なのです。

この「ひまわり」の時代から死に至るまでの凝縮されたゴッホの人生をゆっくり味わいたい方は、ぜひ『ファン・ゴッホ 日本の夢に懸けた画家』を手にとってみることをおすすめします。

肖像画の伝統、風景画の伝統

フェルメールやゴッホのほかにも、本展覧会では多くの巨匠の絵に出会えます。

そのなかにレンブラントの自画像があります。レンブラントは生涯に多くの自画像を描きましたが、これは比較的若い頃の代表作です。ルネサンス風の古典的な衣服を身に着け、ゆとりある様子で描かれています。おおいに成功していた自分を意識していたのかもしれません。この2年後には代表作である《夜警》が描かれます。

まさに傑作揃いの豪華な展覧会。本を片手に、よりいっそう楽しめるとよいですね。

(文:木村洋平)

展覧会情報

ロンドン・ナショナル・ギャラリー展

開幕日未定~6月14日(日)

国立西洋美術館

※開幕が延期となりました。開幕後も混雑対策のためチケットの販売方法や展示室への入場方法が変更となる場合があります。最新情報を展覧会公式サイト(https://artexhibition.jp/london2020/)で必ずご確認ください。