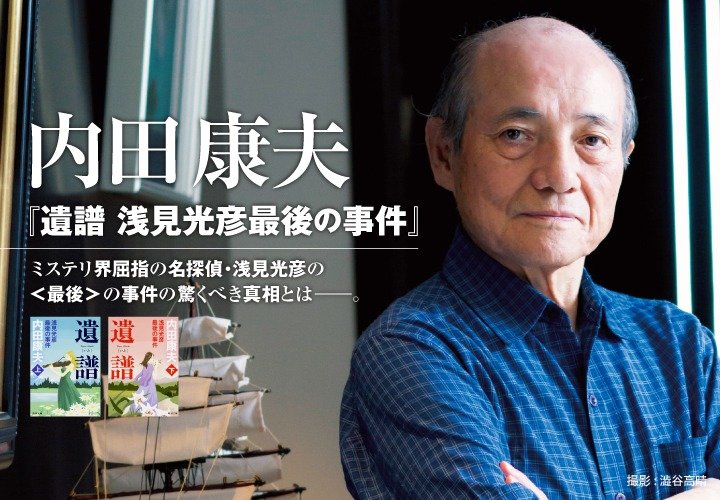

インタビュー 「本の旅人」2014年8月号より

ミステリ界屈指の名探偵・浅見光彦の<最後>の事件の驚くべき真相とは――。

撮影:澁谷 高晴 取材・文:山前 譲

二〇一〇年秋、全十五巻の『内田康夫ベストセレクション』刊行がスタートした。その際、ベストセレクション完結後に刊行される書き下ろし作品として、浅見光彦の「最後の事件」が予告されたのである。その衝撃は、今振り返っても大変なものだった。

時は流れ、ついにその「最後の事件」が読者の前に登場する。それも千枚を超す大長編となって。誰もが結末を早く知りたいに違いない。もちろんそれをここで明かすことはできないけれど、書き上げるまでのエピソードをうかがった。

〈単行本刊行時に「本の旅人」2014年8月号に掲載されたインタビューを再録しました〉

── : 刊行を予告されたとき、ストーリーは固まっていたのでしょうか。

内田: いえ、まだでしたね。ただ、本当に「最後の」事件にしようというような構想は、一応ありました。浅見光彦にとって最後の事件なんですけれども、作家にとっても最後になるかな、みたいな(笑)。 それと、ドイツの歴史がテーマに関わってくるだろうなという予感も、最初からあったんです。作品全体の構想が執筆前からあるというのは珍しいんですね。 「最後」の意味はずいぶん考えました。浅見光彦はずっと、三十三歳で事件を解決してきたんです。それで、三十三歳を一回、仕切り直して、三十四歳にする。浅見光彦三十三歳シリーズの最後という意味にしてしまおうとか、いろいろと思惑はありました。浅見にとって本当に最後の事件にするのか、作家としての最後の事件にするのか、それとも曖昧な最後にするか(笑)。 二〇一〇年の時点では、結末までイメージはできていなかったんです。もしかすると、といった予感というか予測はあったと思うんですが、想定内と想定外の、ギリギリのところで書いてきました。そうそう、作品がボツにされる、なんていうケースもありますし(笑)。

── : まさかそんなことはないと思います。作品の冒頭、軽井沢で、浅見光彦の三十四歳の誕生パーティが開かれていますが、これまでのヒロインがたくさん登場する場面は、ファンにはたまりませんね。

内田: 一度はそういうことをやりたかったんです、ヒロイン勢揃いみたいな賑やかな場面を。それは、『遺譜』の構想以前に、思い浮かべていました。そして事件にも、そのヒロインの数人が絡んでいくんです。

── : 浅見光彦の解決した事件は百以上あって、ヒロインはたくさん登場しています。そこからセレクトするのは大変だったのではありませんか。

内田: そうなんです。主だったヒロインに目をつけて、浅見の「最後の事件」に花を添えようと考えましたが、誰を今回の事件に巻き込むのか、というのには悩みました。大勢いると混乱するばかりでしょう。だから、誕生パーティに欠席したヒロインも山のようにいるんです(笑)。 読者はきっと喜んでくれると思いますが、「どうしてあの人は出てこないんだ」という声も出てくるでしょうね。

雰囲気を肌で感じて

── : 浅見光彦シリーズでは珍しく、ドイツやオーストリアが重要な舞台となっています。それもずいぶん辺鄙な場所だったりしていますが、取材が大変だったのではないでしょうか。

内田: ヨーロッパ取材は全部で五回ぐらいでしょうか。そもそもドイツなんて、それまで一度も行ったことがなかったんです(笑)。オーストリアもそうだったんですが、さっぱり様子が分かっていなかった。ですから、初めて行ったときは、「ああ、こういうところなのか」みたいな感じで、ほとんど観光旅行でした。 しかし、一度行ってみると、だんだん疑問が出てきた。「これは何だったの?」というようなことが、何回も行って、その土地の雰囲気を肌で感じると、しだいに浮かんできたんです。

── : プロローグで日本人の死体が発見される、オーストリアのトプリッツ湖などは、まったく耳にしたことのない湖でした。

内田: 第二次大戦中、ナチスドイツが海軍の実験場として使っていたという湖なんですが、たしかに取材中、日本人は見かけませんでしたね。けっこういいところなんですが、交通の便が良くないので、日本人観光客は訪れないのかもしれません。事件なんか起こして大丈夫だったろうかと思ってしまうほど、平和なところでした(笑)。

過去と現在、そして虚実の狭間で

── : 刊行直前まで、『フルトヴェングラーの遺譜』という仮題で予告されていましたが。

内田: フルトヴェングラーというのはドイツの有名な指揮者なんです。彼が書いたとされる譜面の行方が、まず謎となっているのですが、ただ日本ではあまり馴染みがない人物……年配の方は知っているかと思いますが、若い人はどうだろうかということもあり、最終的にはタイトルから外しました。 そのフルトヴェングラーとヒトラーの関係とか、ヒトラーユーゲントの来日とか、一九三〇年代の、今から七十年以上前の出来事が事件の背景にあります。今の若い人は、ヒトラーすらあまり知らないかもしれない。だからそのへんは、ちょっとくどいくらい説明しています。退屈かもしれないとも思う一方で、それがないとやっぱり物語の根底が伝わらないような気がして。もっとも、小説ですから、どこまでが本当なのか、どこからが創作なのか、という目で読んでいただければ。

── : その楽譜の秘密にとどまらず、じつに壮大なスケールの謎に浅見光彦は直面していますね。

内田: そうなんです。「フルトヴェングラーの遺譜」からもっと大きな謎が出てくるんですが、二〇一〇年にはそれこそ予想していませんでした(笑)。あまりに謎が広がりすぎて、最後はどうなるのかなと思ったほどです(笑)。 謎解きの鍵を握る研究所のことを偶然知ったのが二年ぐらい前ですから、想を得てから書き上げるまでのあいだに、いろいろなことがあったんですね。

── : ミステリー的には詳しく触れられませんが、後半はまさに意外な展開でじつに驚きました。

内田: それがいいのか悪いのか、話がどんどん膨らんでいったので大変でした。ただ、謎解きを助ける補助線みたいなのものが、次々と出てきたんです。きっと神様が、どこかで見てくれていたのではないでしょうか(笑)。

ついに名探偵が結婚する?

── : やっと三十四歳になった浅見光彦の事件ですが、重要人物の何人かにとっても「三十四歳」がキーワードになっていますね。

内田: これも本当に偶然なことがいろいろありまして、三十四歳というのは人生にとって、実際節目の時なのかなという気がしたんです。浅見光彦が三十四歳になって、新しいキャラクターに変わっていく。そのあたりを感じ取っていただけると、ありがたいですね。

── : 浅見光彦の変身ですか。ただ、三十三歳の名探偵に馴染んできた読者にとっては、その変身はちょっと怖いことかもしれませんが。

内田: 一つは自分の仕事の問題、探偵稼業がどうなるかということです。もう一つは結婚問題、はたして独身生活を続けるのかどうか。両方とも読者は「最後の事件」でどうなるかを知りたいところだろうと思うんですね。そこへ読者の興味を引っ張っていくためだけに、千枚もの原稿があったような……いや、そんなことはけっしてありませんよ(笑)。

── : 浅見の結婚問題といえば、あの稲田佐和がここに登場するのは、やはり特筆すべきことですね。

内田: 『平家伝説殺人事件』(一九八二)のヒロインだった稲田佐和のファンは、じつに多いんです。『平家伝説殺人事件』のラストでは、すぐにでも彼女と結婚しそうだったのに、浅見は三十年もほったらかしにしてしまった。暦通りだったら佐和は五十歳になっていますよ(笑)。

こんな作品はかつてなかった

内田: 事件そのものも確かに面白いかもしれないけれども、この長編は浅見自身の大事件なんですね。つまり、浅見光彦の生き方そのものを問う作品にしたつもりです。 当然、浅見家の今生きている人たちばかりじゃなくて、過去の浅見家の人たちの浅見に対する影響力もあるんです。脈々と続いてきた浅見家のエピソードも盛り込みました。

── : 確かに、日本の、そして浅見家の、七十年の歳月の重みが伝わってくるストーリーです。それにしても、『軽井沢殺人事件』に登場したあの人が登場したりと、浅見光彦シリーズのまさに収束点ではないでしょうか。

内田: 過去の作品がここにつながってきました。別にこれまでのシリーズで意識して伏線を張っていたわけでは、もちろんありませんが、うまくはまったような気がするんです。何十年も前の作品に、じつは伏線があったなどということはありえません。でも、「まさか」と思うところはかなりありましたね。

── : 結果として、千枚を超える大作になりましたが。

内田: 今年の一月にひとまず最後まで書き上げたあと、一か月半ほど、書き直したり加筆したりして、三月には完成したんです。ところがそれからも大改稿が続きました。 今さらながらですが、作者としては最も記憶に残る作品になりました。これだけは言えるのは、こんな作品はかつてなかったということです。ストーリーの収束と、浅見光彦の人生とが、どう結びついていくのか。そのへんの執筆の苦労を読者に分かっていただけるとうれしいですね。 これを世に問うのは怖いんです。この作品が刊行されるのはいいんですけれど、ファンの中には、「この結末はなんだ」と言う人がいるんじゃないかと。それは僕ではなく、編集者の責任だということにしておきましょう(笑)。 いい作品かどうかということは、僕の口からは言えないけれども、力作であるのは間違いないです。まさに精魂を込めた作品になりました。