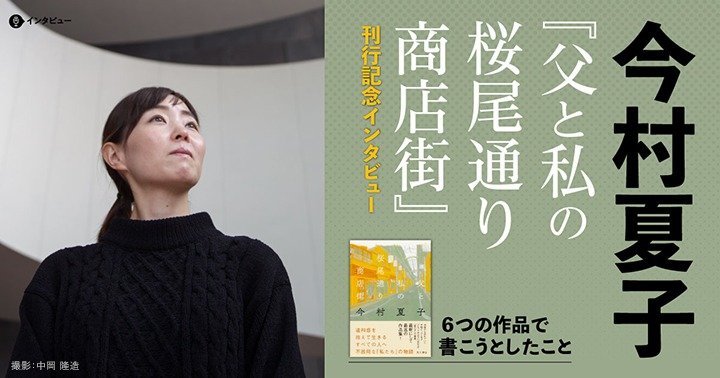

インタビュー 「本の旅人」2019年3月号より

【新刊インタビュー 今村夏子『父と私の桜尾通り商店街』】6つの作品で書こうとしたこと

撮影:中岡 隆造 協力:コンラッド大阪 取材・文:瀧井 朝世

『こちらあみ子』で三島由紀夫賞、『星の子』で野間文芸新人賞を受賞するなど注目され、

多くの読者に愛される作家、今村夏子さん。

新作『父と私の桜尾通り商店街』に収録されるのは六つの短篇。その執筆の背景は?

六つの作品で書こうとしたこと

── : 巻頭の作品、「白いセーター」の最初の発想はどこにありましたか。

今村: 十五年ほど前、友人とお好み焼きを食べに行った時、私は買ったばかりのコートを着ていました。店内で、お好み焼きの匂いがコートに付くんじゃないか、と一人ブツブツ言っていたところ、一緒にいた友人が自分の着ていたコートで、私のコートを包んでくれました。その時の思い出を小説にしたくて、構想を練り始めました。

── : ああ、似た場面が最後のほうにありますよね。主要人物は婚約中のカップル。彼女が彼の甥っ子姪っ子の面倒を見なければならなくなり、そこで行き違いが生じる。

今村: いい歳をして子供っぽい女と、無口で冷静な男、という設定です。男のほうは、優しいのか冷たいのかよくわからない性格をしています。女に理解を示しているように見えて、本音や決定的なことは何も言わない、という男の性格が表れる場面にしたくて、最後の二人の会話を考えました。主人公が途中、子供たちによって、ついた嘘が暴かれそうになる場面を入れたいと思いました。子供は子供で、実際の出来事を誇張して話す傾向があるので、その二つが衝突して、あのような言い争いの場面が出来ました。

── : 二話目の「ルルちゃん」は、語り手が、たまたま知り合ったご近所さんの家に遊びに行くと、そこに不似合いな知育人形があった、という思い出を語ります。

今村: これは初対面の人の家へ遊びに行って、戸惑った話を書きたいと思ったのがきっかけです。なぜ思い出を語る形になったのか、よく思い出せないのですが、おそらくリアルタイムで書き進めていたのが、収拾がつかなくなり、何度も書き直すうちにこういう形に落ち着いたのだと思います。

── : 三話目の「ひょうたんの精」は、七福神がお腹に宿ったという先輩と、彼女を見守る後輩の話。ユーモラスな不思議譚です。

今村: 一番初めは何を書こうとしていたのか、もう思い出せないのですが……。最初は、お腹が空いたらセミを捕まえて食べる、たくましい女の人を書こうとしたのだったと思います。超現実的な話を書く、と決めていたわけではなく、物語の着地点を模索するうちに、こういう形になりました。途中で頓挫しかけた時には、主人公と同じように、ひょうたんについてネットで検索し、これからの展開をどうするか考えました。

── : 次の「せとのママの誕生日」はスナックで働いていた女性たちが、ママの誕生日に集まる話。以前発表された短篇「ピクニック」もお店で働く女性たちの話でしたが、こうしたモチーフに惹かれますか。

今村: 女性ばかりが働くお店では何かが起こりそうな予感があります。女の子同士が会話する場面も、書いていて楽しいです。ただ、「せと」のママは、暴力的なところがあるので、私はちょっと苦手です。

── : ママは眠りこけていて、そこで彼女たちがとる行動が儀式的ですね。

今村: 仰向けに横たわるママは、生きているのか死んでいるのかわからないような状態です。女の子たちは、ママの誕生日を祝うために集まったと言っていますが、本音では、ママの死を待ち望んでいます。干からびたしいたけが献花のようにママのへその上に置かれ、そのあとも様々な女の子の商売道具がママの体に載せられ、最後はママの全身を覆ってしまいます。彼女たちなりの、ママへの弔い行為をイメージして、この場面を書きました。

── : 五話目、「モグラハウスの扉」は、小学生たちが工事現場の男性と親しくなる話。

今村: これは工事現場の作業員と子供たちの交流物語を書きたいと思ったんです。小学校時代、工事現場の近くを通ることは、楽しみでした。工事現場には、にこにこおじさんと呼ばれるおじさんがいて、子供たちの人気者でした。元は、あのおじさんの話を書きたかったのです。考えているうちに全然違う話になってしまいました。

── : 学童のみっこ先生は明らかに彼に恋をしますよね。その後日譚が切なくて。

今村: 一人の男性をずっと思い続ける女性を書きたいと思ったんです。後日譚では、みっこ先生の一途さと、その一途さを利用しようとする主人公を描きました。パッとしない人生を送っている主人公が、現実から逃げ出すための手段として、みっこ先生の一途さを利用する、という展開になっているので、みっこ先生は、最後まで気の毒です。構想を練る時は、毎回ハッピーエンドにしたいと思うのですが、書き進めるうちに、悲しい終わり方になることが多いです。

── : 最終話「父と私の桜尾通り商店街」の最初の発想はどこにありましたか。

今村: 商店街が好きなので、商店街で暮らす人々の話を書きたいと思いました。当初は、どちらかというと、商店街で商売することの楽しさや、人と人とのつながりを描きたいと思っていた気がします。ただ、以前、商店街の近くで暮らしていた頃、閉店や喧嘩なども目にする機会があったため、物語にはマイナス面がより多く出てしまいました。私自身、人付き合いが得意ではないので、それも影響していると思います。

── : 主人公のパン屋の娘が、商機の訪れにはおかまいなしに、たった一人の客のためにサンドイッチを作ろうとする。あの心理が、もどかしくもあり、純粋でもあり。

今村: 子供の頃から仲間外れにされていた娘は、商店街での商売にはまったく関心がありません。店が持ち直したところで、娘にとってのハッピーエンドにはならないと思い、そういう展開を避けました。娘はずっと友達が欲しいと願い続けていたので、最後は、その願いが叶う展開にしたいと思い、このようなラストシーンにしました。

いつも同じ人を書いている

── : 今村さんの作品には健気で懸命だけれど、傍からみていると「ズレている」と感じさせる人々が多く登場しますよね。

今村: どうしてもそうなってしまいます。他の人を書いているつもりでも、書き終えたものを読み返したら、いつも同じ人を書いているような気がします。一生懸命さが痛々しいというか、見ていられないです。でもそこが魅力だとも思います。

── : 今村さんはしばらく小説を書かない時期があり、その後文学ムック『たべるのがおそい』で久々に書かれましたよね。編集長の西崎憲さんから依頼があった時、どうして気持ちが動いたのでしょうか。

今村: 一時は、もう書くことがないと完全に諦めていましたが、時間が経つにつれ、「あの時の、あの場面を、物語にできないかな」と思うことが、徐々に増えていきました。西崎さんからお話を頂いた時には、「機会があれば、いつかまた小説を書いてみたい」という気持ちがあったと思います。プレッシャーに弱いため、「自分の楽しみのためだけに書いてください」という西崎さんのお言葉が、とてもありがたかったです。

── : 今後、どのような小説を書いていきたいですか。

今村: 毎回、何か書き終えるたびに、これでもう書くことがなくなった……、と悲しい気持ちになります。ですから、この先まだ何か書けるのだとしたら、それがどのような小説でも嬉しいです。ちなみに今は、友達のいない女の人を主人公にした物語を書いています。

書誌情報はこちら>>今村 夏子『父と私の桜尾通り商店街』