世間を震撼させた相模原やまゆり園の事件から2年強。なぜあそこまで世間に衝撃を与えたのか。それは事件の残虐性や被害者の数のインパクトだけではない。

私たちが、見ずに、考えずに済ませてきた事実を否応なく突きつけるからではないか――

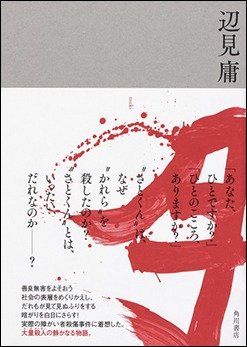

人間存在の本質に鋭く切り込む、前人未踏の小説が誕生した!

――本作は、実際に起こった障がい者の殺傷事件に想を得て書かれています。

辺見:事件の一報を知ってすぐ、これは世界史的な事件だ、と直感しました。「しまった!」というか、僕らの内面の思想の死角をやられたな、という感じがある。よく、ナチスのT4のような組織的な殺戮と比較されたりしますけど、ぼくは本質的に違うと思う。もっと、未来が過去からやってくるような、歴史が反転してくるような形で起きたことが、この事件の大きな特徴だと思います。

作家の動機には、「書きたい」のと「書かなければならない」のと、二つあるわけだけれども、これは、後者だと即座に感じた。今という時代のなかにあるテーマをとらえた、誤解を怖れずにいえば、事件のなかに文学性の深さを感じたんです。じゃあ、こういう重度障がい者の大量殺人を扱った小説が、かつてあっただろうか?と調べたところ、どこにもない。もしドストエフスキーの時代にこの事件が起こっていたら、彼はジャーナリスティックな感覚の持ち主でもあるから、きっと書いていたと思うんですけれど、今は誰も書かない。もちろんそれは理解できないでもありません。ヴィジュアル的にもとても陰惨で底暗い事件ですし、被害の規模に比して、報道の量も圧倒的に少ない。周年におざなりな特集記事が出るくらいで、記憶の風化も驚くほど速い。みんな、目を背け、むしろ忘れたがっているようにすら、感じます。

――そんな状況のなかで、このテーマに取り組むにあたっては、かなりの覚悟も必要とされたのではないでしょうか。

辺見:もちろん、書く以上は一定の知的裏付けや抑制が絶対的に必要だし、こういうテーマを扱うからには、表現というのは何重底にもしておかないといけない。その一方で、タブーや禁則に吸い寄せられもする。そのあわいを狙って、今という時代の言語感覚を侵したい、言語の飛翔力をのばしたい、という気持ちがなくもない。ぼく自身は、ものを書くときにとても慎重だし、むしろ保守的なほうだと思っている。グラマー(文法)に関しても、語彙に関してもね。今は、正邪善悪の全てが溶けてしまって、何を中心に書いていけばいいのか分からなくなっているような状況です。言語領域がすごく狭まって、物書きのパッションも急速に収縮している。でもいまの言語の同調圧力に対して、反同調の表現の力がなかったら、面白くないし文学の意味もなくなる。だから今回は、そもそも、存在っていうのはいいことなのか、非存在=つまり無、っていうのは悪いことなのか?そういう存在論的なところから書き起こしたいと当初から考えていました。人間には、生きるに値する存在と値しない存在がある、という理屈は間違いとされている。でもそれは、そういうことが諒解されているだけで、実際にはどうか?近代以降の人権、反差別思想、平等、戦後のそういったアプリオリな前提がとっくに崩れ、破綻しているのに、その倫理規範があたかもいまだに有効であるかのように報道される。作家はそんなおためごかしを言っていたらダメだよ、という思いがある。『月』は悪よりも〝善〟の危うさを敵視しているかもしれませんね。

――読み進めるうち、ありとあらゆる価値観が足下から揺さぶられ、照らし返されることによって、なにが正気でなにが狂気か、これまで当たり前と思っていたことさえ、本当に自明のことだったのかと覚束なくなります。

辺見:さとくんは、入所者たちを要らない存在、といって事件を起こすに至ったわけだけれども、これはさとくん個人を糾弾して済む話ではない、ある種の社会的生産物、という面もある。自分にとって不都合なものを排除したい、自分の視界の外に置きたいという気持ち。さとくんが持っているモチベーションは、否定しようもなく、社会的に厳然とあると思うわけです。いかに僕らが本当は無関心か。いかに自分の視野に入れたくないと内心思っているか。ふだんの日常のなかでは、不道徳なリアリティに目を向けることがシステマティックに回避できるようになっているわけだけれども、それを理屈で書くんじゃなくて、きーちゃんとかさとくんという人たちの内面を通してあぶり出せたら、善意のかたちをとった、隠された悪意を描けるのではと考えました。

――物語を牽引するのは、ベッドのうえで身じろぎもできず“かたまり”のようになって横たわるきーちゃんの思念の涯てなき広がりと存在の痛みです。

辺見:重度重複がい害者はまったく意識がなく、思考もできないという決めつけは、間違いです。同時に〈かれらをして縦横に語らせる〉のは小説にしかできない仕事です。そして、襲われる側には何がみえているのか……という視点の移し替えが、この物語にはどうしても必要でした。そうでないと、物語が偏方向的になってしまう。それに、これはかなり乱暴な言い方かもしれないけど、人間は哲学的に言えば、だれしも例外なく障がい者なんじゃないか、という思いがぼくにはある。だって人って、何かしらの大事な欠落か、不必要な過剰さを持っているでしょう。健常と障害を二項対立で語ることはもう不可能なのです。ぼくらの今の日常っていうのは、さとくんの言う“心失者”に満ちあふれている。たとえば認知症患者や、遷延性の意識障害の患者といった人たちを近親者に抱えている人はたいへん多いですし、介護というのは今や誰にとっても身近でのっぴきならない、すごくリアルな問題なわけです。そんななかで、表面はキレイゴトを言っているけど、押し隠された、野蛮な本音がどう出てくるか……。つまり民主的で合理的なタテマエのなかに隠された殺意がどう顕在化するか。人間の身体性や精神性、倫理の全般が機能不全を起こしている現在の病的な状態は、文学にとっては、豊饒な材料になり得ると思います。

――陰惨なモチーフを扱いながらも、作中では、鮮やかな色彩や、植物、昆虫などの有機物や寓話的なイメージが随所に効果的に差し挟まれて、映像的に進んでいきます。

辺見:現在が終わり、未来は過去からやってくるという終末的なイメージがぼくには長くあります。それと今世紀は暗黒の世紀という悲観から離れることができない。映画が好きなこともあって、それを説明的にではなく、作品全体の多義性が乱反射するような物語にできれば、と。なんでこういう重苦しいものばかり書いてしまうのかなあと自分でも思わないでもないけれど、明るいもののなかにこそ暗さはあって、ぼくはどうしても、その暗さに惹かれていく。執筆は非常に疲れましたが、やるべき手出しはしたなという手応えはある。当初のモチベーションと作品としての結果にあまり乖離がない、っていうのかな。こういう時代にこの本が出せることは、素直に嬉しい。だれかが辺見庸の〈処女作にして代表作〉と言いましたが、そう言えばそうだなと思います。