4月10日、世界で初めて、ブラックホールが観測されたと発表がありました。世界6の国と地域による共同研究プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ・チーム」(EHT)が、5500万光年先のM87銀河の中のブラックホールをとらえたというのです。チームはチリ、ハワイ、南極など世界8カ所の電波望遠鏡を一斉にブラックホールに向け、巨大な仮想望遠鏡を作ることでこの観測を成功させました。

このブラックホール観測はどのくらいの成果なのか、筑波大学教授で、『ブラックホールをのぞいてみたら』の著書がある大須賀健さんにお話をうかがいました。

今回、撮影された銀河M87中心の巨大ブラックホール。(撮影 EHT Collaboration)

◆世界で初めて存在が確かめられた!

── : 世界で初めてブラックホールが観測されました。まず、あの写真をご覧になっていかがでしたか。

大須賀: 予想以上の美しさにおどろきました。計画そのものはだいぶ前に知っていましたので、いつかはとらえることができるだろうとは思っていましたが、写真が撮れたとしても、全体的に薄暗くてぼんやりしたものを想像していました。それが今回は、ブラックホールを指輪のようにリング状に取り囲んでいるという、理想通りというか、理想以上のものでした。

── : あの真っ暗なところがブラックホールなのですよね。何で周りが光っているのでしょうか。

大須賀: 真っ暗なところの中心にブラックホールがあります。ブラックホールは巨大な重力が働いていて、近くを通る光の軌道が曲げられます。ある一定以上近づくと、光さえも吸い込まれ抜け出すことはできなくなってしまいます。そのため、ブラックホールは真っ暗に写るのです。 今回の撮影された指輪のような形の光は、ブラックホールにギリギリ吸い込まれずに地球に到達したものです。ブラックホールの周囲を何度も周回することで強められ、ブラックホールを取り囲む明るいリングになっているのです。直径はブラックホールの数倍です。ブラックホール特有の現象として理論的に予言されていました。

── : 当日はどこで発表を待っていたのですか。

大須賀: インターネットテレビのAbemaTVの「AbemaPrime」という番組に呼んでいただき、スタジオでほかの出演者の方々と一緒に発表の瞬間を待ちました。今回の発表は厳格なかん口令が引かれていて、かかわった6つの国と地域で一斉に発表となりましたから、日本は22時と少し遅い時間でしたね。

── : 先生の専門は天文学で、ブラックホールの形成などをご研究されています。ご本の中では、望遠鏡を使った経験がないと書かれていますが。

大須賀: 私はああでもない、こうでもないと計算したり、コンピュータを使ってシミュレーションするのが仕事です。理論が大好きなんですよね。一方で、流星群や日食といった天文ショーの知識はほぼ皆無で、興味も薄いんです。 今は大学で働いていますが、その前は東京の三鷹にある国立天文台に勤務していました。そこでは一般の方も含めた天体観測会がよく開かれていましたが、9年いましたけど一回も参加したことがないほどです。 そんな私ですが、今回はとても興奮しました。今も興奮しています。天文学の世界も今、大騒ぎです。たぶん、今回の観測はノーベル賞を取るでしょう。

── : それほどすごいことなのですね。それにしても今回、アメリカ、チリ、ベルギー、日本、中国、台湾の6か所で同時発表というのには驚きました。よく特許がからむような研究などでは、相手より早く成果を出す、競争のようなことがあると聞きますが。

大須賀: ブラックホールはアインシュタインが作り上げた一般相対性理論という理論によって存在が予言されていたもので、だれも見たことがありませんでした。人類としてアインシュタインの宿題に答えられるかという課題でしたから、敵やライバルなどといっていられません。人類として協力して取り組もうということです。 今回のチームは、国という単位で見れば、政治的にはいろいろな問題があるところもありますよね。でも、世界同時発表の際にほころびはなかった。政治的な国境と科学的な国境はまったく違います。私自身も、日本、韓国、中国、台湾の持ち回りで開催される研究会に参加していますが、そういったことはまったく気になりませんし、もめたりしたこともないですね。

◆M87銀河で観測された理由

── : 冒頭で、今回の計画そのものは知っていたとおっしゃっていましたが、ある程度は予想されていたのですか。

大須賀: イベント・ホライズン・テレスコープのプロジェクトが発足したとき、目的やプランについて詳しい説明がありました。 世知辛い話ではありますが、観測にはお金がかかります。研究を進めるためには、予算を獲得しなくてはなりません。そのために、どのプロジェクトもPRを行います。この研究にはこういう成果が期待されますよ、というもので、始まるときが特に盛り上がります。その後も少し結果が出るたびにPRを行い、予算を継続して獲得しながら、プロジェクトを進めていきます。 今回の観測に関しても開始のときこそ宣伝が大きくありましたが、その後、成果については一切報告されなかったんです。少し不思議な状況でした。 チーム内ではとても厳しいかん口令が引かれていました。私の共同研究者もこのプロジェクトに参加していましたが、一切教えてもらえませんでした。 プロジェクトでターゲットにされていたブラックホールは2つありました。一つはM87銀河の中心にあるブラックホール、もう一つは天の川銀河の中心にあるブラックホールです。 今回撮影されたのはM87銀河の中心のブラックホールでしたが、私は天の川銀河の中心の方を想像していました。それほど、何も知りませんでした。

── : なぜターゲットにされていたのは、M87銀河の中心にあるブラックホールと、天の川銀河の中心にあるブラックホールだったのですか。

大須賀: 今の望遠鏡の性能的に観測できるとすればこの2つしかありません。これは計算すれば割と簡単に出てきます。観測には、大きさと地球からの距離がかかわってきます。近くても小さすぎると観測できませんし、遠くても大きければ観測できます。 この条件に合致するのが、2つだったのです。天の川中心の方は地球により近いブラックホール、M87銀河の方は、はるか遠方にあるけれど非常に大きなブラックホールなのです。

◆100年がかりで人類総出でアインシュタインの理論に挑む

── : これまでブラックホールが見つかっていなかった、ということもおどろきました。

大須賀: 天文学で唯一研究対象をだれも見たことがなかったのがブラックホールでした。通常であれば、太陽が見えるから太陽の研究をしよう、星が不思議な明滅を繰り返すから調べてみよう、などとなります。ところがブラックホールはだれも見たことがありませんでした。ではなぜ多くの研究者が存在を前提にして研究してきたのか。それは100年前、アインシュタインの提唱した一般相対性理論がその存在を予想したからです。その後、理論だけをもとに研究が進められてきました。 一般相対性理論というのは、それまで考えられていたニュートン力学を覆すまったく新しい考え方でした。理論のおどろくべき予言、それは「空間が歪んでいる」ということです。 それまでの常識とかけ離れていましたから、以後100年、人類が総がかりでこの理論が正しいのか、そうでないのかをテストし続け、合格し続けてきました。2015年には重力波が初めて観測されましたが、これも一般相対性理論の正しさを証明する画期的なものでした。 今回の撮影でブラックホールという理論上の産物が実際に見つかりました。最後の最後のテストにも合格したといえます。一般相対性理論のテストは、もはや100点満点ではないでしょうか。

── : 人類が100年がかりで…ですか。アインシュタインはスケールを超えた天才なのですね。

大須賀: 一般相対性理論は、それまで当然とされてきた考え方を、もっといえば、人類の常識を根底から覆した驚くべき理論です。 現代の物理学の柱の2つは、量子力学と相対性理論です。量子力学の方は、多くの研究者の手によって少しずつ発展し、構築されてきました。一方で、相対性理論はアインシュタインがほぼ一人で作り上げました。天才の出現によって科学が飛躍的に進歩するというのは歴史的によくありますが、これほどまでに重要な理論が個人の力で築きあげられたのは、人類史上初ではないかと思います。

◆吸い込まれたらどうなるの?

── : ここで改めて、ブラックホールとはどういった天体なのか教えてください。

大須賀: ブラックホールの中心には、特異点と呼ばれる無限に小さな点があり、そこに大量の物質が圧縮されて詰め込まれています。 断面図で見ると、ブラックホールの中身はスカスカです。「地象の地平面」(じしょうのちへいめん)と呼ばれる境界線があって、その下はスカスカの真空状態、特異点だけがあります。

地球の断面図(左)とブラックホールの断面図(右)。ブラックホールの中身はスカスカ。(イラスト カヤヒロヤ/『ブラックホールをのぞいてみたら』より)

── : 事象の地平面とは何でしょうか。

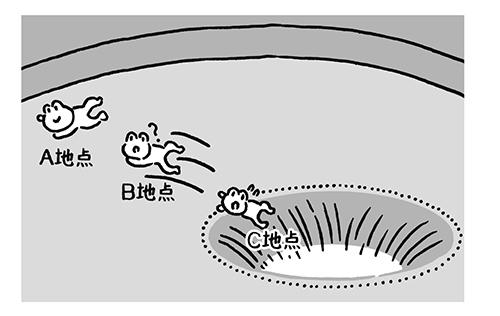

大須賀: 光が外向きに飛んでいけないギリギリの場所が事象の地平面です。 ダムを泳ぐカエルを想像してください。ダムの排水口が開き、水が吸い込まれると水の流れは排水口の近くでは速く、離れるに従ってゆっくりになります。ここを泳ぐカエルは、排水口から遠いところでは水の流れを感じないかもしれませんが、排水口に近づくと水の流れに逆らって頑張って泳がなくてはなりません。ある一定の距離よりも近づいてしまうと、全力で外向きに泳いでも手遅れになり、排水口に吸い込まれてしまいます。

ダム湖で泳ぐカエルと排水口。水の流れがゆっくりであればカエルは自由に泳げるが(A地点とB地点)、水の流れが泳ぐスピードより速いと、カエルは排水口に飲み込まれてしまう(C地点)。(イラスト カヤヒロヤ/『ブラックホールをのぞいてみたら』より)

この例で、排水口の中心を特異点に、泳ぐカエルを光に置き換えてください。光の速度で逃れられるかどうかの境目が事象の地平面です。

今回発表された写真では、暗い部分の中央にブラックホールがあり、明るいリングのサイズは事象の地平面の半径の数倍です。事象の地平面に近すぎるところは暗いので、明るく見えるのは事象の地平面の半径の数倍の部分ということが理論計算からわかっていました。M87銀河のブラックホールの場合、リングのサイズは約千億キロメートル。巨大に思えますが、5500万光年の彼方にあるので見た目の大きさは太陽や月のざっと1億分の1です。それほど見た目に小さな現象を今回の観測が捕らえたのです。理論の予言どおりに、しかもこれほどはっきり撮影されるとは、本当に驚きでした。

── : ブラックホールはどうやったら作れるのですか。

大須賀: 原理そのものは簡単です。なんでもいいから物体をギュ~っと押しつぶせばいいのです。例として地球を使ってみたいと思います。 現実的にどうするかはさておき、おにぎりを握る要領で材料がこぼれないように小さくしていきます。地球の半径は6400㎞、質量は6×10の24乗㎏ですが、これを半径1㎝まで押しつぶせば、あとは自身の重量でもっともっとつぶれて無限に小さくなっていきます。地球は特異点になるのです。ブラックホールのできあがりです。途方もない話ではありますが。

地球を使ったブラックホールの作り方。(イラスト カヤヒロヤ/『ブラックホールをのぞいてみたら』より)

── : 宇宙船に乗った人がブラックホールに近づいて行ったらどうなるでしょうか。

大須賀: 宇宙船は何の苦労もなく事象の地平面を突破して吸い込まれていきます。残念ですが宇宙船に乗っていた人は助かりません。 ただし、ここで不思議なことが起こります。この現象を遠方で観測している人は、ブラックホールの近傍での出来事はすべてスローモーションに見えます。そして事象の地平面に到達するとき、無限にスローモーション、つまり静止画になってしまうのです。実際には事象の地平面を通過してしまった宇宙船の映像が、残像のように永久に残るのです。もちろん、遠方の観測者がこの続きを見ることはできません。

── : どういうことでしょうか。

大須賀: 一般相対性理論の重要な帰結に、重力の強いところで時間が遅れる、というものがあります。重量が強いほど時間の遅れは顕著になります。その現象が起きる、というわけです。 突拍子もない話に聞こえるかもしれませんが、私たちの身近にも起こっているんですよ。たとえば、海抜の低い場所と富士山の山頂に置いた時計の進み方はわずかに違います。富士山の山頂のほうが地球の中心から少しだけ離れているので、その分だけ重力が弱いためです。 また地表と人工衛星での時間の進み方の違いはもっと顕著です。GPSは今では、カーナビやスマホの重要な機能として欠かせませんが、GPS衛星は重力による時間の補正を行っています。補正なしだと位置情報がハチャメチャになります。私たちのポケットの中でも一般相対性理論が活躍しているのですね。

── : 気になるのは、吸い込まれた人のその後です。

大須賀: 特異点で無限に押しつぶされてしまいますから、助からないでしょう。ただその後の本当の答えはまだわかっていません。特異点そのものが、現代の物理学をもってしても解明できていない難問中の難問です。特異点は、事象の地平面の中にあるので観測が不可能です。となれば、理論しかありません。量子重力理論という物理学が問題を解決すると期待されています。 可能性の一つとしてワームホールという時空トンネルのようなもので別の宇宙とつながっていて別の宇宙に噴き出す、という説があります。吹出口はホワイトホールと呼ばれます。数学的には否定できない仮説らしいのですが、これが本当ならブラックホールだけが見つかってホワイトホールがまだ一つも見つからないのはとても不思議です。 今回、ブラックホールの観測に初めて成功しましたが、ブラックホールに間違いないだろうという天体はたくさん見つかっているのに、です。

── : いつかは地球も吸い込まれてしまうのでしょうか。

大須賀: 私たちの銀河系内にはいくつものブラックホールが見つかっていますが、地球にその影響は及んでいません。重力は無限遠方まで働く力ですが、太陽や月といったすぐ近くにある天体からの重力が支配的で、遠方にあるブラックホールの影響は無視できるほど小さいのです。もちろん、吸い込まれるような心配は無用です。 ただ、これをもって永久に安全というわけではありません。私たちの地球は、太陽系ごと銀河の中を動いています。また銀河系内のブラックホールもまた動いています。いつかはブラックホールに出会い、引き付けられ、吸い込まれてしまう可能性がないとは言えません。 私たち人類はどこまでブラックホールの謎を解き明かし、そして宇宙の変化を見届けられるでしょうか。今回の観測の成果を励みに、私も研究につとめたいと思います。