江戸時代に疫病の流行を予言し、さらに病気が流行した際には自身の姿を描き写して人々に見せるよう告げ、姿を消したといわれる予言獣「アマビエ」。妖怪ファンには知られた存在でしたが、新型コロナウィルスの沈静化を願う人々による「アマビエチャレンジ」によって一躍有名になりました。そこで、日本で初めて「妖怪」で博士号を取得した、正真正銘の妖怪博士・香川雅信氏に、アマビエ(アマビコ)をはじめとする疫病退散の祈願にもちいられた異形のモノたちについて解説していただきました。

--------------------------------------------------------

予言するモンスターたち――アマビエ、人魚、件、そして

文=香川雅信(兵庫県立歴史博物館学芸員)

一匹の妖怪がSNSを席巻している。「アマビエ」という名の妖怪が。

この妖怪について伝えているのは、京都大学附属図書館が所蔵する一枚の摺物である。それには次のようなことが書かれている。

弘化3年(1846)、肥後国(熊本県)の海中に毎夜のように光るものがあり、役人が確かめに行ったところ、海中に住む「アマビエ」と名乗る怪物が現れ、当年より6年の間は豊作が続くが、病気が流行するので自分の姿を写して見せるように、と告げて海中に消えた、という。摺物の左半分にはその「アマビエ」の姿が描かれている。一見すると髪の長い人魚のようにも見えるが、鳥のようなクチバシ状の口があり、目や耳は菱形で、まるで「ウルトラマン」に登場する怪獣のようなデザインである。およそ江戸時代離れした造形センスで、一度見たら忘れられない、何とも言えない味わいがある。

妖怪好きの人々のあいだでは比較的よく知られており、『ゲゲゲの鬼太郎』のTVアニメ(第五期)にも登場したことがある。だが一般的には知名度の低い妖怪――のはずだった。

この妖怪がにわかに注目を集めたのは、新型コロナウィルスの感染拡大に伴ってのことであった。「アマビエ」の絵姿を写し、それを見ることで流行病から免れることができる。海中の怪物が江戸時代末期に発したメッセージは、現在の私たちの最も切実な願いと重なったのである。SNS上には、コロナ終息の願いと共に「アマビエ」のイラストを投稿する人々が続出、ネットを通じて瞬く間に拡散していった。いまや「アマビエ」は、一躍時の人――いや、「時の妖怪」となってしまった。

もっとも、今回は「アマビエ」ばかりが注目されているが、妖怪が病気の流行を予言し、その絵姿を見ることで流行病から逃れることができる、という話は、江戸時代にはたびたび見られ、一種の定型化した伝承であったと言える。文政2年(1819)には、肥前国(佐賀県・長崎県)の浜辺に竜宮からの使いと称する「神社姫」が現れ、当年より7年の間は豊作だが、「コロリ」という病が流行する、これを逃れるには我が姿を絵に写して人に見せよ、と告げて去っていったとされる。「コロリ」は後にコレラを指す名称となるが、この時点ではまだ日本にコレラは渡来していないので、別の病気(おそらく赤痢)と思われる。「神社姫」は、美女の顔に竜の胴体で、剣の尾を持つ怪物として描かれているが、やがてこれは「人魚」であった、ということになり、人魚のミイラの見世物や、人魚をかたどった土人形が「コロリ」除けとしてもてはやされた。

また、文政10~12年(1827~29)頃には、「クダベ」と呼ばれる奇怪な姿の獣の絵が流行した。越中国(富山県)立山に「クダベ」が現れ、当年より4、5年のうちに名もない病によって人が大勢死ぬが、我が形を描いた絵を見る者はその難を逃れることができる、と告げたという。そのため、「クダベ」の絵が病除けとして盛んに写され、広まったようだ。なお、「クダベ」の名は、「クダン」の写し間違いとされている。「クダン」は「件」と書き、人間の顔をした牛とされる。西日本では、ごく稀に人間の顔をした子牛が生まれ、人の言葉で予言を残してすぐに死んでしまうが、その予言は必ず当たるという伝承があった。これを「件」と呼び、証文などの結びの文句「仍て件の如し」はここから来ているという俗説とともに語られていた。

つまり、「アマビエ」はこうした「予言する怪物」の一つであり、決して唐突に現れた特異な伝承ではないということがわかる。「アマビエ」の名前を伝える資料は京都大学附属図書館所蔵の摺物1点のみだが、実はこれは「伝言ゲームの最終段階」と言うべきもので、本来この妖怪は「アマビエ」ではなく「アマビコ」という名前であったと考えられるのである。というのは、「アマビコ(海彦、天彦、尼彦)」について記した資料は数多く確認できるからである。おそらくは、カタカナの「コ」を「エ」と読み間違えたのであろう。また、「アマビコ」は本来、3本足の猿の姿で描かれていたが、それが次々と描き写されるうちに、人魚のような姿になってしまったものと推測される(海中から現れたという部分に引きつけられたのだろう)。

ただ、この本来の姿からかけ離れたデザインが、現在の人々の関心を惹いたのだとすれば、それはそれで「劣化」ではなく「進化」と言うべきだろう。現在のSNS上の「アマビエチャレンジ」は、一見すると江戸時代の「迷信」の再来のようにも見えてしまうが、私はそうは思わない。「アマビエ」の絵姿で病を避けることはできない、けれどもせめてこうした妖怪の伝承で遊ぶことで、現在の閉塞した空気を少しでも変えることができるのではないか、そうした「心のゆとり」が今こそ求められている、ということなのだろう。

なお、まったくの偶然なのだが、京都大学附属図書館が所蔵する「アマビエ」の摺物は、私が勤務する兵庫県立歴史博物館で2020年4月25日から開催される予定の特別展「驚異と怪異―モンスターたちは告げる―」で展示することになっている。この資料を借用することを決めたのはもう半年も前のことなので、繰り返すが、このタイミングで展示することになったのは偶然でしかない(加えて言うなら、私がこの原稿を依頼されたのもまったくの偶然で、依頼者は私の勤務先で「アマビエ」が展示されることを知らなかった)。この展覧会は、「モンスター(monster)」という言葉がラテン語で「警告」「予兆」という意味を持つ「モンストルム(monstrum)」に由来している、ということを手がかりに、怪物が持つ「予兆」という側面を紹介することを目的の一つとしている。「アマビエ」はまさに「予言する怪物」であり、今回の展覧会の趣旨にふさわしいと思い借用を決めたのだが、実は「アマビエ」だけでなく、先に触れた「人魚のミイラ」や「件」も、この展覧会で展示することになっている。薄気味悪い話だが、この展覧会を企画した私自身が、はからずも「予言する怪物」となってしまった、と言えなくもない。

--------------------------------------------------------

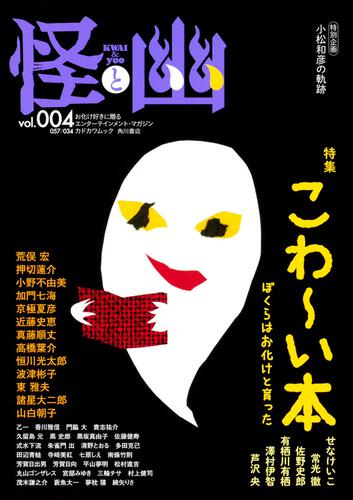

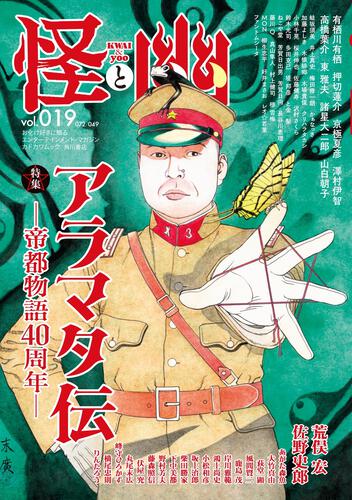

妖怪と怪談の専門誌「怪と幽」vol.004は、2020年4月28日発売予定。特集「こわ~い本 ぼくらはお化けと育った」では、子どもたちが初めて出会う「おばけ」を作り上げたせなけいこ氏のおばけ哲学、今年で30周年を迎える「学校の怪談」シリーズの常光徹氏へインタビュー、初めて絵本を手掛けた佐野史郎氏と有栖川有栖氏の対談、総勢18名の作家らが選んだ「私のトラウマ本」など、盛りだくさんでお送りします。

「怪と幽」の最新情報はこちら▶怪と幽|カドブン