世の中から忘れられたアメリカの闇を描いた、極上のクライムサスペンス映画『ウインド・リバー』。

雪深いアメリカの土地“ウインド・リバー”に突如見つかった少女の死体――。心に傷を抱えた孤高のハンターを演じるジェレミー・レナーと新人FBI捜査官役のエリザベス・オルセンが共に事件を追うがそこには思いもよらなかった結末が……。

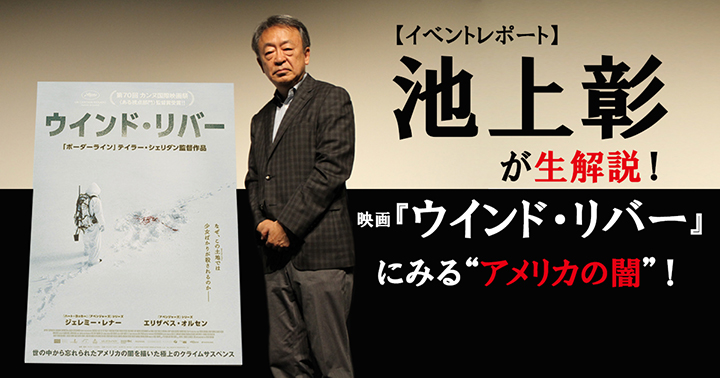

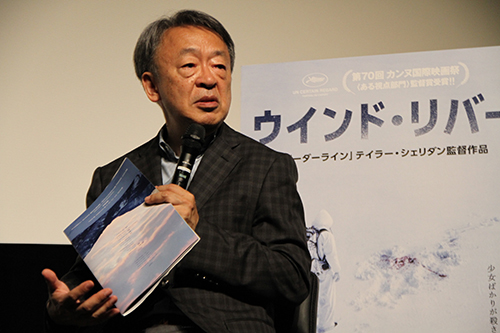

7月19日(木)千代田区富士見・神楽座にて、米映画『ウインド・リバー』の一般試写会が行われました。本作は、現在のアメリカが抱える“闇”を、衝撃的なストーリー展開で描出した話題作。第70回カンヌ国際映画祭の〈ある視点部門〉で、監督賞を受賞しました。上映後、20時30分からのトークイベントには、「アメリカ先住民がアメリカでどのような立場に置かれているか、多くの人に知ってもらいたい」という、ジャーナリストの池上彰氏が登壇。

池上さんといえば、わかりやすいニュース解説でおなじみですが、最近は映画の解説をする仕事も増えてきたそうで、「いろいろな映画を観るんですが、観ているとですね、ここはちょっと説明を加えたほうがわかりやすいんじゃないかとかムラムラと……、説明したくなる病です(笑)」

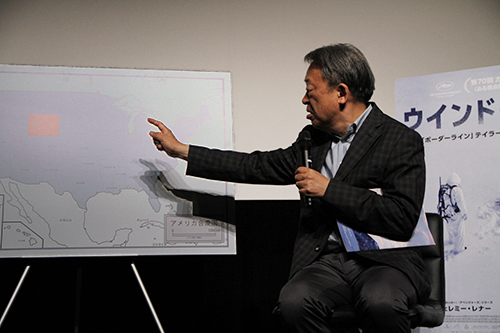

この日も「補助席を準備した」ほどの大入りの観客を前に、早くも説明したくてウズウズ? まずは映画の舞台となったワイオミング州のウインド・リバーという場所確認から、池上解説がスタート!

“逆さまの星条旗”が意味するもの

――ここにアメリカの地図のパネルがあるんですが、ワイオミング州というのはちょうどアメリカの真ん中あたりなんですね。

池上彰:アメリカの中西部ですね。その中のウインド・リバー地区。ここはアメリカ先住民の居留地なんです。北緯でいうと北海道あたりですから冬はあれだけ深い雪に覆われる。夜はマイナス30度にもなるんですね。夏は乾燥していて、さわやかでいいんですけど。

――アメリカ先住民が住んでいる土地ですか。

池上彰:というと、正確ではないですね。アメリカという国がどうやってできたのか。アメリカには先住民がもともと住んでいたわけでしょう。17世紀から18世紀前半、そこに宗教的に弾圧されたイギリス人たちが植民してきて、まず北米の東海岸に13のイギリスの植民地ができた。彼らはインディアンを追いやり、西へ西へと領土を拡大していったんです。映画に出てきた先住民は、たまたまウインド・リバーに押し込められただけで、最初からあそこに住んでいたわけじゃないんですよ。

それに本来「インディアン」じゃないですよね。これ、皆さんご存じのようにコロンブスがヨーロッパから西へ行けばインドに到達するだろうと西へ進んだらアメリカ大陸にぶつかった。ここがインドだと思い込んで、住んでいる人たちをインディアン=インド人と呼んだ。でもインドではなかったので「アメリカン・インディアン」と呼ばれるようになったんですけど、そもそもインディアンじゃない、先住民と呼ぶべきだということで、いまは「ネイティブ・アメリカン」という呼称になっています。

さらに言えば、私たちは「1492年、コロンブスがアメリカ大陸発見」と習ったんですけど、コロンブスが発見する前から先住民はいたわけですから。今の教科書では「コロンブスのアメリカ到達」になっています。

――そう考えたら、ひどいですね。

池上彰:映画の序盤に、逆さまに掲げられた星条旗が映り込んでいたのを覚えていますか?

――覚えています。気になりました。

池上彰:あれは先住民の連邦国家アメリカに対する“敵意”ですよ。自分たちの土地を奪われてしまったんですから。彼らはもともと肥沃な土地で、農業をしていたわけです。それなのに入植してきた白人に農業に適した土地は取り上げられ、荒涼たる土地に押し込められてしまった。アメリカは居留地を設けて、ネイティブ・アメリカンを強制的に移住させるという政策をとったんですね。ウインド・リバーだけじゃないです。アメリカにはこういう先住民の居留地が100カ所以上あります。

もちろんどこも荒れ果てた土地ですから農業はできない。稼ぐことができないので、彼らはアメリカ社会の最底辺層です。中には連邦議会から特別に許可を与えられて、カジノ経営をやっている部族もいるんです。アメリカの中西部を車で走っていると、何もない砂漠のような大平原に突然カジノがあったりする。でも、全ての部族がカジノ経営ができるわけじゃないですから、これといった産業もない中、生きがいを失った若者たちはアルコール依存になったり、薬におぼれたり……。結果的に犯罪率が非常に高くなるんですよね。

――映画のような、悲しい事件も多くなる。最後のテロップはショッキングでした。「数ある失踪者の統計にネイティブ・アメリカンの女性のデータは存在しない」って、捜査をしてもらえないんですか?

池上彰:誰が捜査をします? あれだけの広い土地に警察官が6人しかいないって言っていたでしょう。基本的に居留地の中で起きた事件は先住民の部族警察が捜査をするんですが、そもそも見過ごしてしまったり、あるいは自分の友達や家族が加害者だったら、「なかったことにする」ということも起きていたりするだろうと思うんです。ただ、居留地を管理するのは連邦政府なので、殺人事件などの凶悪犯罪が起きた場合は、FBI(連邦捜査局)が捜査をする仕組みになっています。

アメリカの複雑な警察制度

――この映画は、アメリカの警察制度がわかってないと理解しづらいかもしれないですね。

池上彰:そうなんです。途中で「BIA」という言葉が出てきましたよね。皆さんCIA(中央情報局)は知っていてもBIAは聞いたことがないと思うんです。これは「アメリカ内務省インディアン監督局」のこと。居留地にいる人たちを管轄しているのはワシントンの連邦政府です。つまり連邦直轄だけど自治を認めているから、先住民の警察がいるんですが、その上にBIA警察やFBIがいるんですね。

アメリカというのは、徹底した自治体警察です。たとえばニューヨーク市警という言葉をよく聞くでしょう。あれはニューヨーク市の警察で、ニューヨーク州の警察はまた別にある。ロスアンゼルス市警のほかに、カリフォルニア州の警察もある。

さらに大学も警察を持っているんです。「ユニバーシティ・ポリス」といって、大学が自ら専属の警察を持っていて、キャンパス内をパトカーで巡回しています。あるいは日本の日銀にあたるFRB(連邦準備制度理事会)もパトカーを持っていて、現金はFRBの警察が輸送する。日銀は物流業者が輸送するんですけど。

こんなふうにすべて自治で、それぞれの州や市をまたぐと手が出せない。だから州や市を超えた犯罪の場合は、連邦警察であるFBIが出てくるわけです。

ウインド・リバーに派遣されてきたFBIの女性捜査官が、監察医から「これは殺人事件とは言えない」と言われて焦るでしょう。つまり彼女は、殺人事件かどうかを調べるために先遣隊として派遣された。殺人事件と断定されればFBIのベテランが来るんだけど、殺人ではないので応援を呼べないわけです。でも何とか犯人を突き止めたくて一人でも調べようと、主人公のハンターに協力を仰ぐんですね。

――彼女が捜査を諦めていたら、事件は闇に葬られたってことですよね。ウインド・リバーでは、ガンで亡くなる人より、殺人で亡くなる人のほうが多いそうなんです。

先住民の問題に向き合い始めたカナダ

池上彰:実はカナダにも同じような先住民の問題があって、カナダ政府は調べたんです。ちょっとデータを持ってきたんですけど、1980年から2012年までの32年間に行方不明、もしくは殺害された先住民の女性が1181人。でも、実際には3000人を超えているのではないかと、現在のトルドー首相はカナダの先住民の事件についてもっときちんと調べるように指示し、あらためて調査が再開されました。

さらに付け加えると、カナダに、アメリカ、あるいはフランスから入植してきたのはキリスト教徒でしょう。先住民はクリスチャンではない。入植者たちは「この先住民たちをキリスト教徒にしなければ」と考えたのです。そのために子どもたちを親から引き離し、寄宿学校に入れた。カナダだけで15万人の先住民の子供たちが寄宿舎で生活していたんです。カナダだけではありません。オーストラリアにおいては、イギリスから入植してきたキリスト教徒たちが、先住民族のアボリジニの子どもたちをキリスト教徒にするために、同じように親から子どもを引き離しました。

大人になって居留地に戻ったところでまともな仕事につけるわけではなく、コミュニティにもなじめず、プライドを失い、アイデンティティを失った人の中には、犯罪に走ったり自殺をしたりする人も多いということですよね。

――闇は深いですね。今作では脚本と監督も務めたテイラー・シェリダンは、2015年にはメキシコ国境地帯の麻薬戦争を題材にした『ボーダーライン』を、2016年にはテキサスの田舎町の貧困を描いた『最後の追跡』の脚本を書き、常にアメリカの闇に光を当てています。今回がフロンティア3部作の最終章といわれていますが、先住民の苦悩をもっと知ってもらう方法ってないんでしょうか。

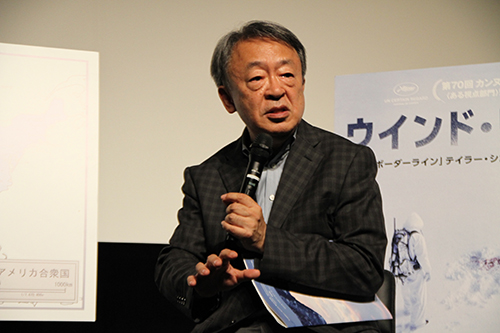

池上彰:でもね、こういう映画が作られるようになったこと自体が、アメリカの現代史においては画期的だと考えたほうがいいと思うんです。私はいま67歳ですけど、小学生のときに西部劇を観ていると必ず、インディアン=悪い奴、騎兵隊=正義の味方の構図なんですよ。インディアンに囲まれて絶体絶命になると必ずラッパが鳴って第7騎兵連隊が助けに来る。アメリカでもそうやってインディアンのイメージがつくられてきたわけです。私が大学生のときに『ソルジャーブルー』(1970年)という映画がありました。これは逆に騎兵隊が先住民を襲撃して皆殺しにする白人の野蛮さを描いた映画で、当時としては画期的でした。いままたこういうかたちで、先住民は被害者なんだというところに目がいくようになった。アメリカ人の意識がようやく変わってきたという証左だと思うんですね。

――なるほど。7月27日公開のこの映画。最後にぜひ、池上さんからおすすめメッセージをお願いします。

池上彰:脚本の巧みさもあって、いろいろな人が楽しめる映画です。サスペンスやミステリーが好きな人はもちろん、人間ドラマとしてもよくできていますし、アメリカについて勉強したい、研究をしたいという人にとってみれば、その研究材料がいくらでもあります。そして今回の私の解説を聞いて、もう一度観ると、さらにいろんなことが見えてくるのかなと思いますね。

こうして『ウインド・リバー』を10倍楽しめる池上解説は終了。確かに、解説を聞いてもう一度映画を観ると、理解が深まると同時に、また新たな発見もあるような気がしました。

ニュースも、その国の歴史を知ることでさらに理解が深まるように、映画についてもその国の社会制度や文化、時代背景など、予備知識を蓄えるとより楽しめると池上さんはおっしゃいます。今回は、アメリカ社会の闇を解説してくださった池上さん。世界が抱える大問題を解説している人気シリーズ、角川新書『知らないと恥をかく世界の大問題9』も、この夏ぜひお手に取ってください。

映画「ウインド・リバー」公式サイトはこちらから