民話と妖怪のふるさと

平成22年(2010)怪遺産登録

四方を山々に囲まれた盆地にありながらも、内陸と沿岸の交易の場として栄えた遠野。

民俗学者・柳田國男が、明治四十三年(1910)に『遠野物語』を発行することで、遠野の地は多くの人に知られるようになりました。

『遠野物語』とは、遠野で生まれ育った佐々木喜善が語った口碑伝承を、柳田國男が文語体に改めたもので、妖怪や素朴な神仏が、遠野の人々の生活にどのように結びついていたかがうかがえる内容になっています。

遠野市では『遠野物語』の世界を早くから観光に取り入れ、「民話のふるさと」を標語に、官民が協力して伝承地の案内標識の設置や、民話をテーマとする施設の運営などを行ってきました。

妖怪および民話を活かした町づくりが行われ、さらに妖怪ファンには一度は訪れてみたい憧れの土地であることなどが選考のポイントとなり、平成22年、『遠野物語』刊行百周年に際して、怪遺産の認定登録がなされました。

岩手県 達増拓也知事による岩手県の怪な魅力発信!

ここもすごいぞ岩手県

岩手県指定無形民俗文化財

しし踊り(鹿踊り)スペシャルパフォーマンス

「天神の山には祭ありて獅子踊あり」。若き日の柳田國男は『遠野物語』が発刊される前年の1909年8月に遠野の菅原神社にて、郷土芸能「しし踊り」を目にしています。その様子は『遠野物語』の序文に非常に色彩豊かなに描かれており、彼が ”戦慄” した遠野を代表する風景の一つです。今回映像でご紹介するのは、その時、柳田が実際に目にしたと言われる、遠野市附馬牛町の「張山しし踊り」の紹介と、東北各地に広く伝わるしし踊りについての解説です。もともと鹿など獣の供養から始まったとされ、まるで霊獣のような不思議な外見の”しし”とは一体何者なのか? 張山しし踊り保存会に所属する遠野在住の方自らナビゲーターとなって、分かりやすくお届けします。

岩手の伝承

カッパ淵(遠野市)

民俗学者である柳田国男が、その著書「遠野物語」において、山男や山女、河童(カッパ)や座敷童(ザシキワラシ)といった不思議な伝承を残しています。そして、遠野のカッパといえば、康平元年(1058年)創建という遠野の古刹、常堅寺(じょうけんじ)の本堂裏手にあるゆったりとした流れの「カッパ淵」が有名です。澄んだ水が流れ、川沿いに立つ木々やうっそうとした茂みに覆われ、今にもカッパが現れそうな雰囲気のある淵です。

昔、いたずらが過ぎて村人に捕まったカッパが、村人に詫びを入れ証文を記し許してもらいました。そのカッパが、常堅寺が火災になった際に真っ先に駆けつけ、消火作業をしたと伝えられています。

十王堂前にある狛犬は、頭に皿のある珍しい「カッパ狛犬」で、寺の鎮守となっています。

淵の岸辺には小さな祠があり、子持ちの女性がお乳が出るようにと願をかけると願いがかなうといわれています。願掛けには、赤い布で乳の形を作り、この祠に収めるのが習わしとされています。

伝承園、オシラ堂(遠野市)

伝承園は、その昔当たり前にあった遠野の人々の生活文化を守り、後世に語り継いでいくための施設で、かつての農家の生活様式を再現し、伝承行事、昔話、民芸品の製作・実現などが体験できます。園内には国の重要文化財旧菊池家曲り家、『遠野物語』に話者であった佐々木喜善の記念館、千体オシラサマの御蚕神堂(オシラ堂)などのほか、郷土料理を堪能できるお食事処もあります。

オシラ堂には、1750年頃に建てられた最も古い時期の南部曲り家(人の住む“居間”と馬のいる“厩”がL字型につながった家屋)である「菊池家曲り家」から入ることができます。

その曲り家の奥の細い薄暗い廊下を抜けると、小さなお堂が現れ、中には壁一面に1000体もの「オシラサマ」が並べられています。オシラサマは、主に東北地方の農家を中心に信仰されてきた神であり、蚕の神、農業の神、女性の神、馬の神とも言われています。その御神体は、30cmほどの桑の木を棒状にしたものに、顔を彫るなどしてかたどられ、それに着物を模した布が何枚も重ねて着せられています。男女や馬と女性の2体で一組とされ、代々この地方の家に祀られており、古いもので大永5年(1525年)の制作であることが分かっています。

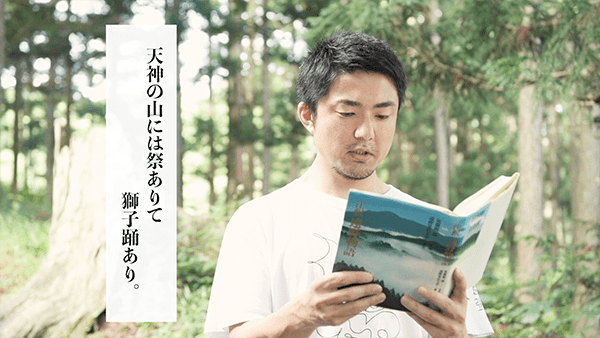

続石(つづきいし)(遠野市)

遠野市綾織町の国道から山道に入り、10分ほど進んだうっそうとした杉林の中にある鳥居状の巨石。2つ並んだ台石の片方だけに、幅7メートル、奥行き5メートル、厚さ2メートルという巨大な石がバランスよく乗っています。

柳田國男の『遠野物語拾遺』第11話を見ると、この不思議な石は自然のものではなく、武蔵坊弁慶が乗せたものとされています。その昔、弁慶はこの地である石の上に別の石を乗せた。すると、乗せられた石は「自分は位の高い石なのに、その上に石を乗せられるのは耐えられない」と言って一晩中泣き続けました。不憫に思った弁慶は、近くの別の石に乗せ直したということです。その乗せ直したものが續石であり、泣き続けた石のほうは“泣石”と呼ばれています。また、近くのくぼ地は“弁慶の昼寝場”と伝えられています。

この奇石は遠野物語第91話にも登場しています。

三ツ石神社(盛岡市)

昔、この地に羅刹鬼(らせつき)という鬼が棲んでいて、悪事の限りを尽くし付近の村人を苦しめていました。困り果てた人々が「三ツ石様」という神様にお願いしたところ、神様はそれを受け入れ、羅刹鬼を大きな3つの巨石に縛り付けました。羅刹鬼は、二度と悪さをしない、この地に来ないと約束し、証としてこの巨石に自分の手形を残して逃げ去りました。鬼が岩に手形を残したことから「岩手」の地名の由来となり、また、鬼が逃げ去った後に人々が神様に感謝し、石の周りを踊ったことが「さんさ踊り」の始まりであると言われています。

この巨石は花崗岩で、もともと1つだったものが、長い年月により風化し割れてしまったとのこと。岩の表面には、鬼の手形らしきものが見えるということですが、残念ながら、最近ではかなり薄れてしまったのか、確認するのは難しいです。

三ツ石神社は、至徳元年(1384年)創建の東顕寺の境内であったと言われています。この神社には、南部光行が祭神として祀られています。南部光行は、治承4年(1180年)、石橋山の戦いで源頼朝側につき戦果を挙げた武将で、後に甲斐国南部牧(現・山梨県南巨摩郡南部町)を与えられ南部姓を名乗ったのが、現在の南部家のはじまりです。

「コミックいわて」紹介

岩手県では、本県の多彩な魅力の発信とブランド力の向上を図るため、「分かりやすさ」や「訴求力の高さ」などの特長を持ち、池野恋さんや吉田戦車さんなど、本県ゆかりの漫画家も多い“マンガ”を活用した取組「いわてマンガプロジェクト」を推進しています。

岩手ゆかりのマンガ家が岩手を題材にしたマンガを描く「コミックいわて」は、WEBと単行本で読むことができます。

「コミックいわてWEB」は120本以上の読み切りマンガを掲載し、定期的に新作を配信していますので、ぜひ読んでみてください。

単行本「コミックいわて」は、2011年に第1巻を発行し、現在第10巻まで発行しています。

マンガで岩手の魅力に触れていただき、少しでも「いいな。行ってみたいな。」と思ってもらえましたら、コロナが落ち着いてからでも、ぜひ岩手に来ていただき、ゆっくりとした時間を過ごしていただけましたら幸いです。

実は「コミックいわて」には、河童や座敷わらしをはじめ、多くの妖怪たちがマンガに登場しているのです。

いくつかご紹介しましょう。

いわての世界遺産

縄文時代の御所野遺跡、平安時代の平泉、そして、江戸・明治時代の橋野鉄鉱山。

岩手には、それぞれの時代に生まれ、花開いた世界に誇る「文化」があります。

そして、今も残るその姿は、私たちの想像をかきたててくれます。

先人たちが築いてきた「遺産」に出会う旅へ、あなたも出かけてみませんか。

①平泉(世界遺産登録2011年)

平泉には、仏教の中でも、特に浄土思想の考え方に基づいて造られた多様な寺院・庭園及び遺跡が、群として良好に保存されています。寺院や庭園は、この世に仏の理想世界を創り出そうとしたもので、海外からの影響を受けつつ日本で独自の発展を遂げたものです。平泉の仏の理想世界の表現は、他に例の無いものとされています。

②明治日本の産業革命遺産

釜石市にある橋野高炉は、盛岡藩士・大島高任(おおしまたかとう)の技術指導により建設されました。現存する日本最古の洋式高炉跡として国の文化財(史跡)に指定されており、三基の洋式高炉跡、鉄鉱石の採掘場跡、運搬路跡のほか、水車場跡や御日払所跡、長屋跡そして山神社跡なども確認されています。これらは、日本における製鉄産業の近代化を象徴する遺跡と言えます。

③北海道・北東北の縄文遺跡群(御所野遺跡)(世界遺産登録2021年)

縄文時代の人々が長期間にわたって定住生活を続けてきた御所野遺跡。周辺の自然環境と共存しながら暮らしていたと言われています。調査の過程で、焼失した住居跡が見つかり、全国でも珍しい土屋根の竪穴住居であったことが確認されました。800棟もの竪穴住居がつくられたと推測される大集落。縄文時代の暮らしに触れてみてください。