日本考古学界を長年リードした第一人者が、地域の隠された歴史に挑んだ集大成!

巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

森浩一『敗者の古代史』角川新書巻末解説

【解説:

森浩一先生の残された数々の名言の中でも、「考古学は地域に勇気をあたえる」という言葉はひときわ光彩を放っている。全国の遺跡を訪ねその土地の人びとと交流を持ち、地元に息づく習俗や伝承の中からも真実の歴史が見いだせるのでは、との思いがありその活動を生涯通じて続けてこられた。日本海沿岸に数多い

その研究方法は、やがて、「関東学」、「東海学」という地域を中心に考える研究方法として続けられた。古代史は決して「ヤマト政権」、「律令国家日本」からの一方的な意志によって動いているのではなく、そこに住んでいる人びとの生活の中で育まれた歴史に目を向けないと真実の歴史は見えてこない、という強い信念を持たれ、それを実践されてきた。

また古墳時代研究の中で避けて通れない天皇陵についても、積極的に発言された。「○○天皇陵古墳」、さらには古くから地元で呼ばれている名称や、残されている

「

他にも森浩一先生の数ある業績の中で挙げるべきは、現在もなお考古学界で重要な研究誌として評価されている『古代学研究』を学生時代に創刊されたことである。季刊誌として第232号(2022年3月時点)まで続き、研究者の貴重な発表の場としての役割をはたしている。

こう述べてくると森先生はとても厳しい方と思われるかも知れないが、ユーモアがあり、考古学以外も博学で優しい先生だった。私は大学2回生の講義ではじめてお目にかかってから亡くなられるまでの49年間、様々な場面で勇気をいただいた。

先生は食通で多くの食に関する著書もあるが、驚くべきことはいつも食べた食材を記録されていたことだ。ある年中国の

分布調査で見つけた遺跡を確認していただくために先生を現地へ案内することもあった。その際は必ず遺跡とは直接関係のない近くの旧跡や名勝にも立ち寄って説明してくださり、地域の歴史を多角的に考えるべきことを教えてくれた。

大学の研究室には畳敷きの部分があり、時折そこで横になって休まれていることがあったが、その時手にして目を通されていたのは、たとえば江戸時代の文人の日記などであった。体調を崩されてからも現地に足を運び、蓄積された知識をもとに書かれたのが『京都の歴史を足元からさぐる』全6巻(学生社)だった。学生時代に講義の中で「僕は考古学で日本史を書きたいんだ」と言われた時の印象が強く残っているが、この書を読んでいると先生のあのときの想いが伝わって来るような気がするのである。

また先生は大学では英文科で学んでいる。考古学を目指しながらなぜ英文科に入学したのか尋ねると、歴史専攻が文化学科の中にあり、「文化」という言葉に抵抗があった、という答えが返ってきた。3回生のとき、先生の「英書講読」の講義を受けたが、テキストはイギリスの考古学者レオナード・ウーリーの『過去を掘る』だった。他の教授とは違いとても印象深い講義だった。

本書は2011年11月号から2013年5月号までの『歴史読本』(新人物往来社)に掲載された文章がもとになっている。最終号は亡くなられる5か月前に出版されている。つまり膨大な著作のなかの最後の一冊といえるものである。2012年に右足の膝から下を切断された後も、ベッドに起き上がりこの原稿を書かれているお姿は、病院を訪ねたおりお見かけしていた。ここに掲載されている19編からは、勝者によって書かれた歴史書の奥深くに垣間見える事実と、現地を訪ねられて得た、感じた知識をもとに力を注がれたことがひしひしと伝わってくる。

この連載を始めるきっかけは、6世紀の前半に起きた

たとえば「

『記・紀』や『萬葉集』の記載事項と考古学資料をもとに古代史を立体的に見てゆこうという姿勢は、『日本神話の考古学』『記紀の考古学』(以上、朝日文庫)、『万葉集の考古学』(筑摩書房)など多くの著書でも述べられているが、本書はその集大成とも言えよう。

最後に本書について少し私の意見を述べさせていただこう。私のおもな研究領域は6世紀後半から8世紀初頭のいわゆる飛鳥時代で、「十四

その一つは蘇我馬子によって擁立され、同じく馬子によって殺された崇峻天皇の陵墓についてである。奈良盆地の東南部に一辺50メートル近い方墳で、規模の大きい横穴式石室の中には、立派な家形石棺を持つ赤坂天王山古墳がある。死の状況から見てもこの規模に違和感がないでもないが、森先生はこの石棺に空けられた方形の孔に注目され、死後間をおいて遺体は、

またこの古墳に崇峻天皇陵との伝えが残されている最古の例は、

いずれも蘇我氏一族でありながら、蘇我馬子によって命を奪われた悲劇の皇子という共通点を持っている。私は長い時間のなかで、穴穂部皇子から

森先生は法隆寺についての新しい考えも提示されている。現在の西院

病気になられてからも全国を訪ね、『京都の歴史を足元からさぐる』の山科編では、あの

【作品紹介】

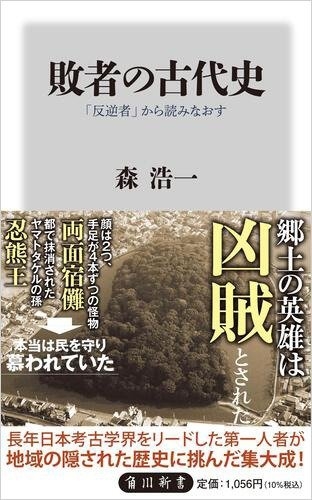

『敗者の古代史』

敗者が語る歴史の実相

歴史は勝者によって書かれている。朝廷に「反逆者」とされた者たちの足跡を辿り、『古事記』や『日本書紀』の記述を再検証。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322205000701/

amazonページはこちら